- Роль экономических диспропорций в возникновении конфликта

- Влияние рабства на политическую напряженность

- Разногласия между северными и южными штатами

- Политические партии и их роль

- Как региональные различия способствовали конфликту

- Влияние идеологических разногласий на динамику конфликтов

- Влияние идеологического кризиса на военную стратегию

- Действия, продиктованные идеологией

- Роль политических провалов и лидерства в эскалации напряженности

- Слабости и разногласия в руководстве

- Последствия политического бездействия

- Значение социальных волнений и народных движений перед конфликтом

- Одним из главных факторов, спровоцировавших внутренний конфликт, стал экономический кризис, вызванный перебоями во внешней торговле, внешними долгами и крахом международных рынков. Государства, и без того находившиеся в нестабильном экономическом положении, оказались в еще более тяжелом положении, поскольку их политические институты не могли справиться с растущим недовольством населения. Финансовая нестабильность, усугубленная глобальными факторами, стала катализатором социальных волнений и усилила экстремистские группировки, стремящиеся использовать ситуацию в политических целях.

Понимание глубинных причин, способствовавших падению Российской империи, имеет огромное значение. Русская революция возникла не в результате какого-то одного события, а скорее из-за глубоко укоренившихся проблем внутри правительства и общества. Распад российского государства стал результатом как внутренних противоречий, так и внешнего давления. В частности, решающую роль в том, чтобы подтолкнуть страну к перелому, сыграли плохие экономические условия, неэффективность царского режима и растущее недовольство рабочего класса и крестьянства.

Неэффективность царя Николая II в управлении военным и политическим кризисом в России значительно усилила предпосылки для революционных настроений. Его неспособность удовлетворить недовольство ключевых социальных групп, таких как рабочие, солдаты и крестьяне, еще больше оттолкнула население от царского правительства. В результате многие увидели в царском государстве неспособность вести Россию в современный мир.

Экономические трудности и бремя постоянных военных конфликтов, таких как Первая мировая война, также усугубляли нестабильность. Длительная нагрузка на ресурсы, высокий уровень потерь и нехватка предметов первой необходимости усиливали недовольство. Распад традиционных структур внутри России привел к изменению политической динамики, и стало ясно, что будущее государства уже не может идти прежним путем.

Роль экономических диспропорций в возникновении конфликта

Основные факторы, способствовавшие возникновению насильственных столкновений в России, были глубоко укоренены в экономическом неравенстве. Растущий разрыв между промышленно развитыми и аграрными регионами Российской империи создавал предпосылки для социальных волнений. Богатые промышленные центры, сосредоточенные в основном на западе страны, процветали, в то время как сельские районы страдали от крайней бедности. Этот дисбаланс усиливал напряженность и подрывал сплоченность государства.

В начале XX века российская экономика страдала от неэффективности и отсутствия модернизации, особенно в сельской местности. Аграрный сектор боролся с устаревшими методами производства, что усугубляло нехватку продовольствия. В то же время растущий городской рабочий класс в промышленных центрах сталкивался с плохими условиями труда и низкой заработной платой, что вызывало недовольство. Действия государства по устранению этих диспропорций часто оказывались недостаточными, что приводило к массовому недовольству.

К моменту кризиса 1917 года эта экономическая борьба заняла центральное место в политическом дискурсе. Неспособность правительства решить фундаментальные проблемы бедности и неравенства усиливала стремление к переменам. В результате недовольные группы как среди сельского, так и среди городского населения искали новый путь, в итоге выбрав революцию как средство преодоления существующей системы. Неспособность решить проблему экономического неравенства мирным путем напрямую привела к насильственному конфликту.

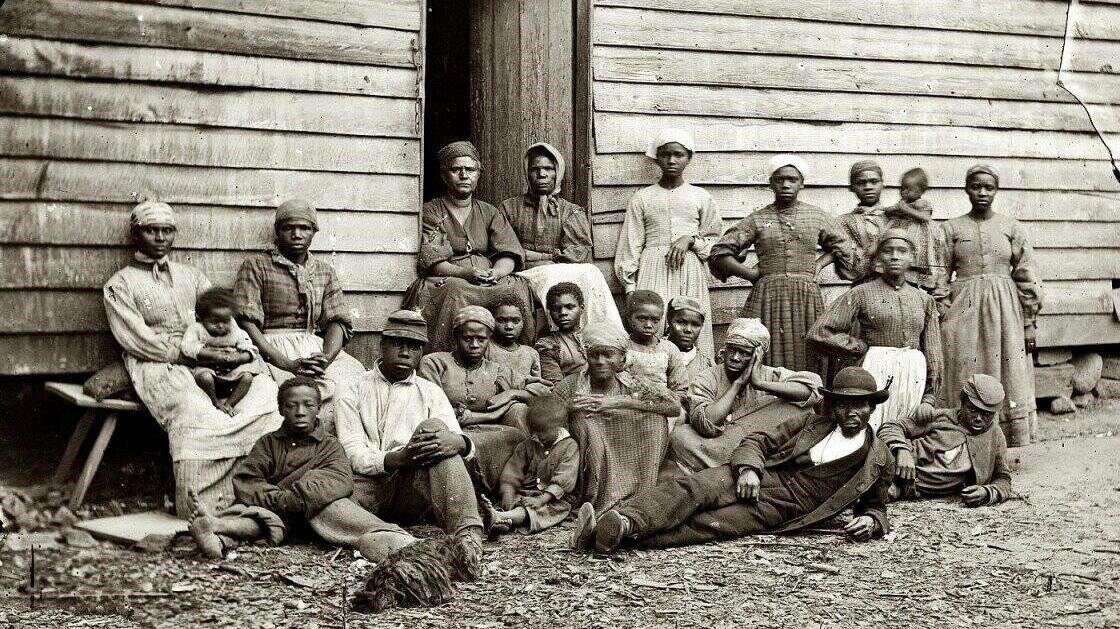

Влияние рабства на политическую напряженность

Институт рабства значительно обострил политические споры между южными и северными штатами, что привело к принятию важнейших решений, определивших будущее нации. Разногласия по поводу рабства создали обстановку, в которой напряженность стала неуправляемой и повлияла не только на внутреннюю политику, но и на международные отношения.

Разногласия между северными и южными штатами

Рабство занимало центральное место в экономике южных штатов, в то время как северные штаты в основном выступали против него. Эти противоположные взгляды привели к политической раздробленности. Южные штаты, экономика которых зависела от рабского труда в сельском хозяйстве, опасались, что любое ограничение рабства нанесет ущерб их экономике. Северные штаты, однако, рассматривали рабство как моральную проблему и угрозу идеалам свободы и равенства.

- Миссурийский компромисс (1820) попытался сохранить баланс, приняв Миссури в качестве рабовладельческого штата, а Мэн — в качестве свободного штата, но это лишь отсрочило неизбежный конфликт.

- Компромисс 1850 года, включавший Закон о беглых рабах, еще больше поляризовал обе стороны, усилив враждебность.

- Такие политические действия, как закон Канзаса-Небраски 1854 года, позволявший штатам решать вопрос о рабстве на основе народного суверенитета, обострили кризис и привели к жестоким столкновениям в Канзасе.

Политические партии и их роль

Политические партии сыграли значительную роль в обострении напряженности. Возникновение в 1850-х годах Республиканской партии, выступавшей против расширения рабства, стало поворотным моментом. Ее позиция по ограничению распространения рабства на новые территории прямо бросала вызов образу жизни южных штатов.

- Демократическая партия раскололась на северную и южную фракции, причем южные демократы защищали рабство, а северные демократы занимали нейтральную позицию.

- Рост аболиционизма на Севере способствовал дальнейшему укреплению раскола, поскольку политики стали еще более поляризованными.

Эти политические сдвиги в конечном итоге привели к срыву переговоров и компромиссов, сигнализируя о том, что путь к урегулированию будет проложен с помощью насилия и разделения. Вопрос о рабстве был не только внутренним, но и имел международные последствия, поскольку европейские страны, в частности Великобритания, внимательно следили за развитием ситуации. Неспособность разрешить этот раскол привела к долгосрочным последствиям, в том числе к вовлечению России в контекст международных военных действий, что повлияет на стратегии в будущих конфликтах, в том числе в рамках советской системы.

Как региональные различия способствовали конфликту

Различия между региональными экономиками, социальными структурами и политическими системами сыграли ключевую роль в эскалации напряженности в Российской Федерации. Различия в сельскохозяйственных южных территориях и промышленно развитых северных регионах обусловили противоположные приоритеты. Южные регионы, опиравшиеся на традиционные устои и крепостное право, сопротивлялись модернизации, что стало серьезным источником противоречий с более прогрессивным, индустриально развитым Севером. Экономическое расхождение усугубило социальный кризис, поскольку рабочий класс в промышленных районах становился все более недовольным своими условиями жизни, в то время как аграрный юг оставался консервативным и неуступчивым к переменам.

Еще одним ключевым фактором стал кризис управления. По мере расширения империи она не смогла удовлетворить растущие требования различных этнических групп к автономии. Например, Балтийский и Кавказский регионы обладали уникальной культурной самобытностью, которая вступала в противоречие с централизаторской политикой имперского правительства. Подавление местных языков, обычаев и методов управления вызвало глубокое недовольство, что привело к сепаратистским настроениям, которые в значительной степени способствовали распаду единства.

На протяжении конца XIX и начала XX веков эти региональные противоречия углублялись, делая все более маловероятным их урегулирование дипломатическими методами. Неспособность центрального правительства справиться с этими противоречиями с помощью системных реформ в сочетании с растущими требованиями политической свободы и земельных реформ довели ситуацию до переломного момента. Последовавшее за этим нарушение правопорядка на различных территориях еще больше усилило беспорядки, создав почву для революционных действий.

Хотя север и юг были не единственными регионами, затронутыми этой проблемой, неравномерное развитие между ними высветило экономические и культурные различия, которые в конечном итоге стали основным источником нестабильности. Эти региональные противоречия стали важнейшими предвестниками возникшего более широкого конфликта, в ходе которого региональные элиты активно искали различные политические пути, обеспечивающие их собственные интересы, что еще больше раздробило единство империи.

Влияние идеологических разногласий на динамику конфликтов

Идеологический раскол между противоборствующими группами сыграл значительную роль в формировании конфликта в России. Ключевой причиной этого стали противоположные взгляды на управление страной и обществом, которые толкали различные группировки на радикальные меры, включая насилие. Действия большевистской партии, основанные на марксистско-ленинской идеологии, вступали в конфликт с консервативными взглядами Белой армии, которая стремилась восстановить монархию и сохранить традиционные ценности.

Влияние идеологического кризиса на военную стратегию

Идеологический раскол напрямую повлиял на военную стратегию. Большевики, приверженцы социалистической революции, ставили во главу угла распространение коммунистических идеалов, в то время как главной целью Белой армии было сохранение старого социального и политического порядка. Эти противоборствующие силы были полны решимости добиваться своих целей насильственными методами, что привело к масштабным разрушениям по всей стране.

Действия, продиктованные идеологией

Идеологическая позиция каждой стороны влияла на методы вербовки, пропаганды и управления ресурсами. Большевики, например, использовали обещание нового, бесклассового общества для сплочения рабочего класса, в то время как белые опирались на поддержку консервативной элиты, боявшейся потерять свои привилегии. Такая поляризация привела к жестким мерам, включая казни предполагаемых врагов, что усилило и без того нестабильную атмосферу.

Идеологический раскол стал как явной причиной конфликта, так и основой для стратегий и действий обеих сторон, доказав, что разногласия носили не только политический характер, но и глубоко укоренились в видении будущего России. Эти разногласия обеспечили сохранение кризиса, что еще больше затянуло конфликт и помешало усилиям по достижению мира и примирения.

Роль политических провалов и лидерства в эскалации напряженности

Политические промахи и неэффективное руководство сыграли ключевую роль в усилении кризиса, который привел к нарушению стабильности в российском обществе. Отсутствие сплоченности среди лиц, принимающих решения, в сочетании с растущими идеологическими разногласиями создали предпосылки для усиления беспорядков и конфронтации.

Слабости и разногласия в руководстве

Руководство как советских, так и российских властей не смогло эффективно отреагировать на растущее социально-экономическое давление. Когда ключевые фигуры не смогли объединить различные фракции, отсутствие скоординированных действий усугубило нестабильность. Разногласия между консервативными и прогрессивными элементами в правящем классе углубляли напряженность, подрывая усилия по разрешению споров путем диалога.

- Раздробленные структуры управления позволили радикальным идеям получить распространение.

- Неспособность справиться с экономическим кризисом оттолкнула значительные слои населения.

- Лидеры часто не могли сделать решительных шагов, оставляя политические вакуумы, которые заполняли более экстремальные элементы.

Последствия политического бездействия

Политическое бездействие, особенно в ответ на экономический спад и социальное недовольство, напрямую способствовало эскалации конфликта. Лидеры не смогли провести реформы или отреагировать на требования населения, что привело к широкому распространению недовольства. Неспособность принять меры по решению важнейших проблем сделала страну уязвимой перед внешними и внутренними вызовами, которые невозможно было преодолеть без существенных политических изменений.

- Несвоевременная реакция на экономические трудности привела к массовым протестам.

- Неспособность решить этнические и региональные проблемы породила националистические движения.

- Неспособность реформировать политическую систему привела к краху традиционных структур управления.

В конечном итоге неспособность ключевых лидеров эффективно преодолеть кризис привела к возникновению политического вакуума. Такая обстановка позволила радикальным идеологиям занять прочные позиции, создав почву для насильственных действий и необратимого раскола общества.

Значение социальных волнений и народных движений перед конфликтом

Социальные волнения сыграли ключевую роль в инициировании русской революции, оказав влияние как на действия правительства, так и на массы. Растущее недовольство рабочего класса, вызванное плохими условиями жизни и экономическим неравенством, способствовало всплеску народных движений, которые в конечном итоге подтолкнули государство к радикальным реформам. Эти движения не были случайными, а формировались под влиянием конкретных претензий к неспособности правительства решить ключевые проблемы.

В годы, предшествовавшие конфликту, широкомасштабные протесты и забастовки ознаменовали изменение политического ландшафта Российской империи. Рабочие, крестьяне и интеллигенция начали объединяться против существующей структуры, требуя системных изменений. Эти движения бросали вызов власти царского режима и искали новые пути управления, требуя действий, которые бы устранили неравенство, с которым сталкивались широкие слои населения. Одним из главных катализаторов волнений стала продолжающаяся эксплуатация труда и отсутствие существенных реформ со стороны правящей элиты.

Влияние внешних воздействий и глобальных событий на возникновение внутреннего конфликта

Внешние акторы сыграли ключевую роль в формировании условий, которые привели к возникновению внутренних конфликтов. Во многих случаях иностранные правительства вмешивались, прямо или косвенно поддерживая противоборствующие группировки, что способствовало нестабильности внутри государства. Такое вмешательство часто усугубляло существующую напряженность, превращая локальные разногласия в более масштабную и разрушительную борьбу. Например, в период, предшествовавший вспышке войны, участие мировых держав еще больше укрепило враждующие группировки, повлияв на ход внутренних беспорядков.

Одним из главных факторов, спровоцировавших внутренний конфликт, стал экономический кризис, вызванный перебоями во внешней торговле, внешними долгами и крахом международных рынков. Государства, и без того находившиеся в нестабильном экономическом положении, оказались в еще более тяжелом положении, поскольку их политические институты не могли справиться с растущим недовольством населения. Финансовая нестабильность, усугубленная глобальными факторами, стала катализатором социальных волнений и усилила экстремистские группировки, стремящиеся использовать ситуацию в политических целях.

Более того, глобальные идеологии часто становились фоном, на котором разворачивалась внутренняя борьба. Распространение таких идеологий, как социализм и национализм, из соседних государств способствовало поляризации внутри государства, что привело к более глубокому расколу между фракциями, борющимися за власть. Влияние иностранных государств, в том числе тех, которые придерживались этих идеологий, поощряло восстания и сопротивление установленному порядку.

Военные действия внешних держав также оказали значительное влияние. Поддержка иностранных правительств в виде оружия, обучения или финансовой помощи способствовала разжиганию внутреннего конфликта. В некоторых случаях эти интервенции маскировались под миротворчество или поддержку идеологических движений, но на деле усугубляли ситуацию и еще больше втягивали государство в хаос.

В заключение следует отметить, что внешнее влияние, включая политические, экономические и военные факторы, в значительной степени способствовало вспышке домашнего насилия. Эти внешние факторы не только усугубляли внутреннюю напряженность, но и зачастую меняли ход событий, затрудняя возвращение государства к контролю и эффективное преодоление кризиса.