- Возникновение гражданской обороны в России: Исторический контекст и развитие

- Послевоенное развитие и систематизация

- Современная эволюция и нынешняя структура

- Основные задачи гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях

- Роль гражданской защиты в военном праве

- Обязанности сил гражданской обороны в кризисных ситуациях

- Основные обязанности и функции

- Обучение и готовность

- Территориальный охват обязанностей подразделений гражданской обороны

- Распределение обязанностей

- Координация с другими ведомствами

- Подготовка и обучение в области гражданской обороны: Подготовка к неожиданностям

- Фокус на конкретных обязанностях и правах

- Практические навыки действий в чрезвычайных ситуациях

Ответственность за организацию и ведение гражданской обороны в Российской Федерации возложена на различные органы государственной власти. Основная задача — обеспечение безопасности граждан во время чрезвычайных ситуаций и смягчение последствий стихийных бедствий. Структура этих усилий включает в себя координацию действий федеральных и региональных ведомств для эффективного реагирования на такие инциденты, как природные катастрофы, промышленные аварии и военные угрозы.

В 1994 году в Российской Федерации была создана четкая система управления чрезвычайными ситуациями, в которой определены конкретные органы, отвечающие за ликвидацию опасностей и минимизацию рисков. В задачи этих ведомств входит реагирование на широкий спектр угроз, которые влияют на здоровье населения, имущество и окружающую среду. Ответственность за реализацию этих мер лежит на военных и гражданских структурах, каждая из которых играет решающую роль в зависимости от характера ситуации.

В основе усилий по гражданской обороне лежит постоянная подготовка сил и средств к эффективному реагированию в чрезвычайных ситуациях. Для этого проводятся регулярные тренинги и симуляции, направленные на то, чтобы все участники, от местных бригад скорой помощи до национальных военных подразделений, были готовы к быстрым и решительным действиям в кризисных ситуациях. Структура этой системы предполагает координацию действий профильных министерств и ведомств, обеспечивающих оперативное и адекватное реагирование на чрезвычайные ситуации.

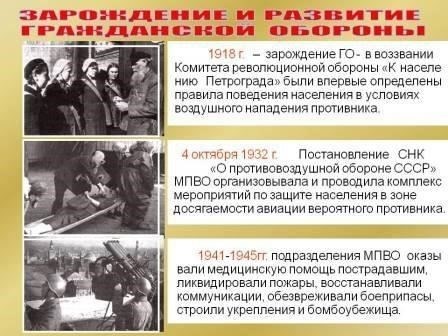

Возникновение гражданской обороны в России: Исторический контекст и развитие

Необходимость в создании надежной системы защиты от чрезвычайных ситуаций в России возникла в начале XX века. В 1927 году был создан первый официальный орган, отвечающий за координацию спасательных и аварийных работ. Его деятельность была направлена на ликвидацию последствий стихийных бедствий, аварий и кризисов военного времени. Со временем необходимость более структурированного подхода к защите гражданского населения стала очевидной, особенно в условиях глобальных конфликтов.

К 1930 году была создана более формализованная структура с четким распределением обязанностей по управлению гражданской безопасностью. Задачи были широки: организация обучения, обеспечение наличия необходимых ресурсов и разработка протоколов быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. В 1941 году, во время Второй мировой войны, система была испытана на прочность, продемонстрировав необходимость хорошо скоординированного и систематического реагирования на национальные кризисы. В этот период защита гражданского населения от бомбардировок и других угроз стала неотложным делом, и на местные власти была возложена задача по организации эвакуации, созданию убежищ и координации работы экстренных медицинских служб.

Послевоенное развитие и систематизация

После войны система претерпела значительное развитие. В 1961 году структура была формализована, были разработаны подробные правила обучения и подготовки как должностных лиц, так и населения. Правительство признало, что обучение действиям в чрезвычайных ситуациях необходимо для всех граждан, а не только для специализированного персонала. Поэтому местные власти начали проводить регулярные учения, а для широких слоев населения была введена обязательная программа обучения.

Акцент был смещен с гражданской обороны, ориентированной на военные нужды, на защиту от промышленных аварий, химических угроз и стихийных бедствий. В этот период также были созданы национальные координационные органы, которым было поручено осуществлять мониторинг, консультирование и надзор за проведением чрезвычайных мероприятий по всей стране. Расширилась ответственность местных органов власти, в обязанности которых входило немедленное реагирование на кризисы и их смягчение.

Современная эволюция и нынешняя структура

В XXI веке Россия продолжает развивать свою систему реагирования на чрезвычайные ситуации в ответ на все более сложные вызовы, включая терроризм, крупномасштабные стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Сегодня в структуру гражданской обороны входят не только федеральные ведомства, но и региональные и местные подразделения. Их роли четко определены: федеральное правительство отвечает за стратегическую координацию, а местные власти — за практическое выполнение планов действий в чрезвычайных ситуациях.

Интеграция современных технологий также изменила подход к обучению и управлению ресурсами. Службы управления чрезвычайными ситуациями теперь полагаются на данные в режиме реального времени, передовые средства связи и технологии моделирования для обучения людей и оценки потенциальных рисков. Дальнейшее развитие этой системы имеет решающее значение для обеспечения безопасности всех граждан перед лицом как природных, так и антропогенных угроз.

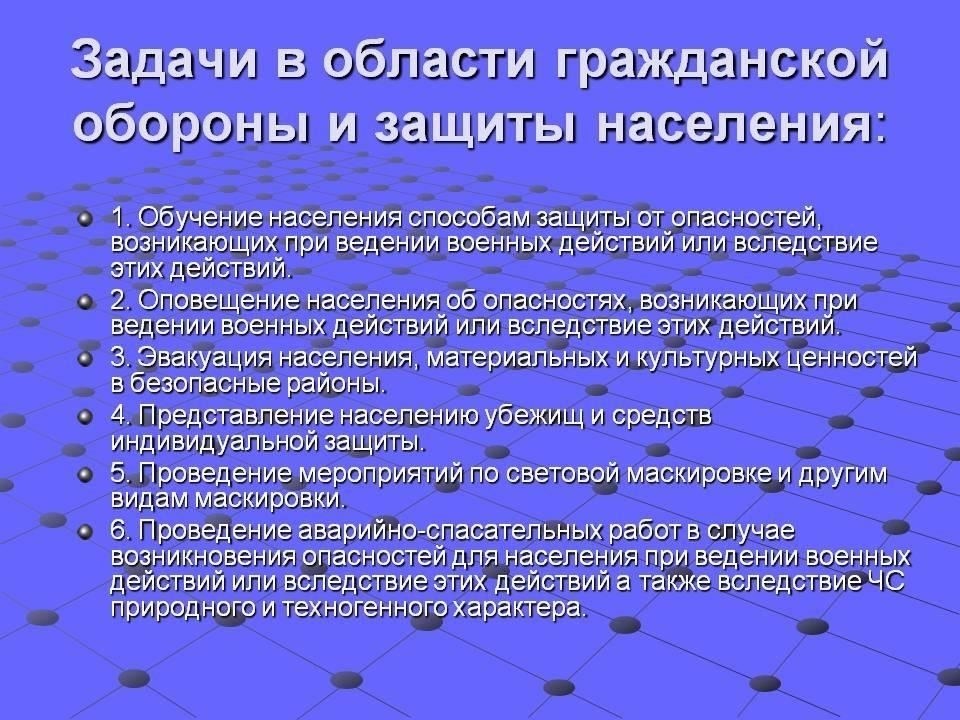

Основные задачи гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций одной из основных задач структур гражданской обороны в Российской Федерации является организация немедленного реагирования и минимизация последствий для населения и критически важных объектов инфраструктуры. Задачей номер один является обеспечение безопасности граждан путем проведения различных мероприятий, включая эвакуацию, создание убежищ и защиту здоровья населения. Предпринимаемые действия направлены на снижение рисков для жизни, здоровья и имущества в условиях надвигающейся угрозы.

Основная деятельность сосредоточена на следующих направлениях:

Кроме того, система гражданской обороны должна обеспечивать защиту прав граждан во время чрезвычайных ситуаций. Это включает в себя предотвращение паники, обеспечение информирования граждан об их правах и обязанностях, а также оказание социальной помощи уязвимым группам населения.

Местные власти играют ключевую роль в этих операциях, непосредственно отвечая за координацию действий на местах. Закон требует от них быстрых и эффективных действий по смягчению последствий чрезвычайной ситуации. Действия персонала гражданской обороны в таких ситуациях должны соответствовать нормативно-правовой базе и быть приоритетными для обеспечения общественной безопасности и восстановления после чрезвычайной ситуации.

Роль гражданской защиты в военном праве

Интеграция гражданской защиты в военное законодательство жизненно важна для обеспечения общественной безопасности во время чрезвычайных ситуаций. Ее роль определена в нормативных актах, которые касаются как военных, так и невоенных мер реагирования в экстремальных ситуациях. Правовая база определяет четкие обязанности различных ведомств, обеспечивая скоординированное реагирование на природные и техногенные кризисы.

Военное законодательство наделяет местные власти и военнослужащих полномочиями по осуществлению мер защиты, включая эвакуацию гражданского населения и обеспечение безопасности критически важных объектов инфраструктуры. Эти полномочия не являются абсолютными и подчиняются правилам применения оружия и гуманитарному праву, обеспечивая защиту прав человека в чрезвычайных ситуациях.

Система, созданная военным законодательством, обеспечивает наличие на всех уровнях государственной власти России, включая федеральные и местные органы, определенной структуры для координации действий в кризисных ситуациях. Воинские части, аварийно-спасательные службы и местные власти принимают меры в зависимости от уровня угрозы и конкретных условий чрезвычайной ситуации. Основное внимание уделяется обеспечению безопасности гражданского населения, стабильности регионов и непрерывности функционирования государственных институтов.

Кроме того, военное законодательство создает основу для защиты законных прав гражданских лиц. К ним относятся права, связанные с эвакуацией, предоставлением убежища и предметов первой необходимости в чрезвычайных ситуациях. При этом обеспечивается территориальная целостность регионов, и эти действия осуществляются в пределах, определенных законодательством, регулирующим вопросы общественной безопасности и обороны страны.

В заключение следует отметить, что военное законодательство устанавливает комплексный подход к защите гражданского населения в периоды угроз, обеспечивая скоординированное, структурированное и юридически обоснованное реагирование. Эта система является неотъемлемой частью поддержания безопасности и порядка во всех регионах Российской Федерации.

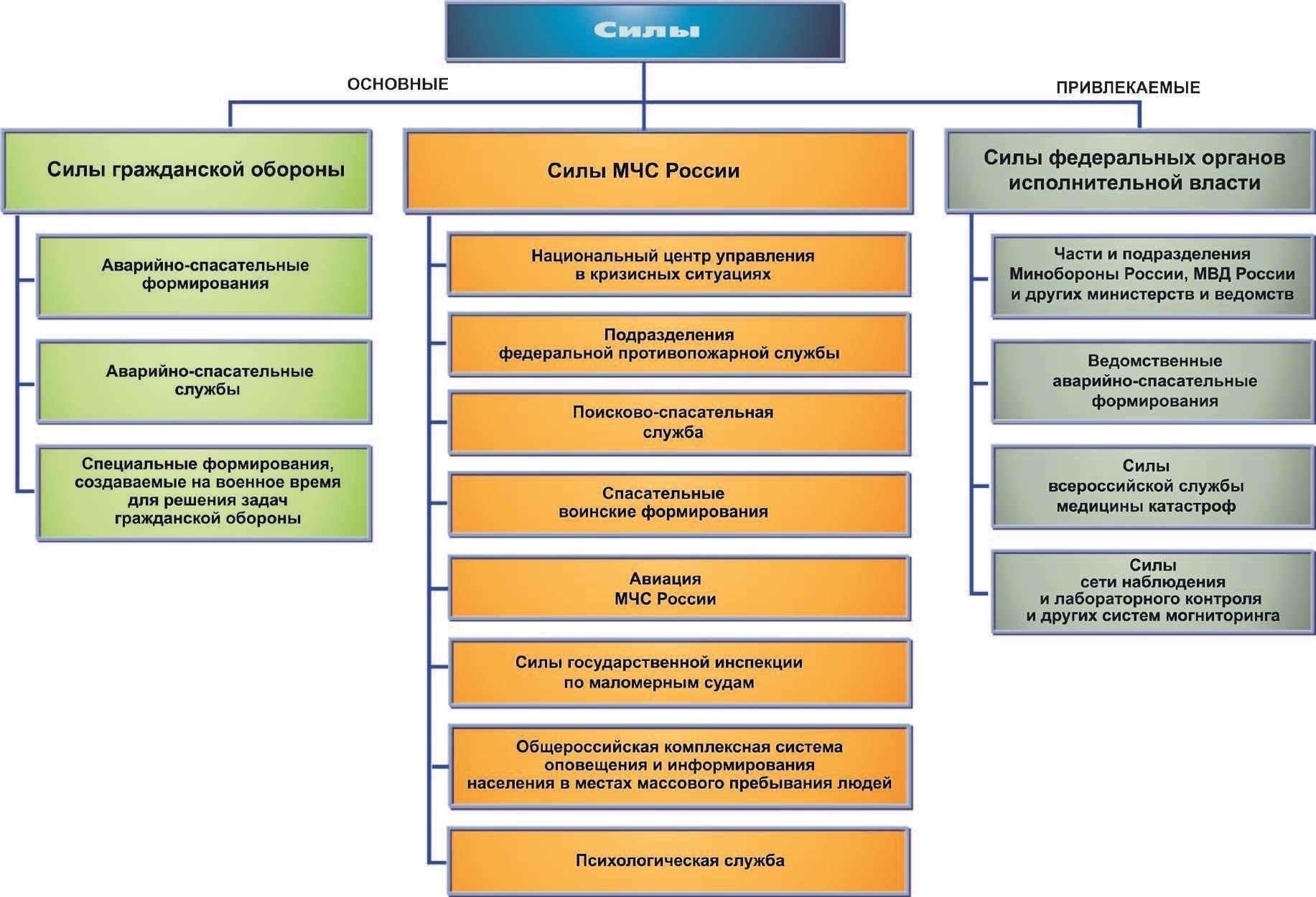

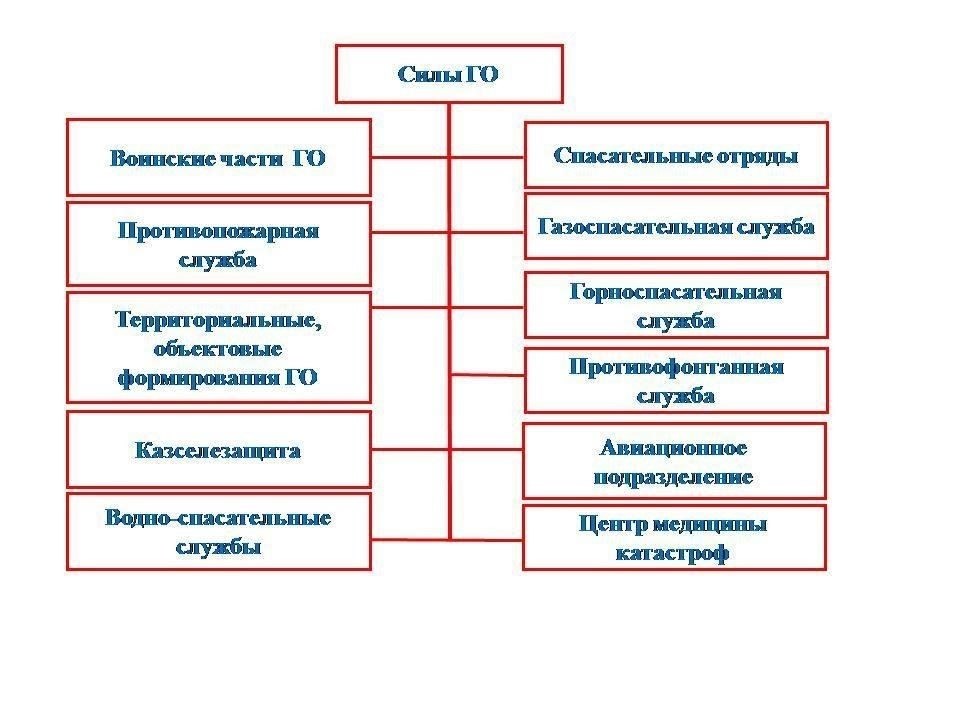

Обязанности сил гражданской обороны в кризисных ситуациях

Во время чрезвычайных ситуаций на силы, осуществляющие защиту населения на всей территории страны, возлагаются определенные обязанности. Задачи четко определены законом и направлены на обеспечение безопасности населения, предотвращение значительного ущерба и восстановление порядка. Эти подразделения отвечают за принятие мер немедленного реагирования, снижение рисков и поддержку усилий по восстановлению.

Основные обязанности и функции

- Спасательные операции: В начале кризиса основной задачей является проведение спасательных операций. Это включает в себя эвакуацию гражданских лиц, оказание медицинской помощи и поиск людей, находящихся в опасности.

- Защита критической инфраструктуры: Защита жизненно важных объектов инфраструктуры является одной из ключевых задач. Сюда входят энергетические, транспортные, коммуникационные и медицинские системы.

- Восстановление порядка: Силы должны оказывать помощь местным властям в поддержании или восстановлении общественного порядка, обеспечивая безопасность в пострадавших районах.

- Обеззараживание и уменьшение опасности: В случае химической, биологической или радиоактивной угрозы специализированные подразделения отвечают за дезактивацию и нейтрализацию опасностей.

- Обеспечение доступа к ресурсам: Обеспечение доступа населения к необходимым материалам, включая воду, продовольствие и медицинские ресурсы во время кризиса.

Обучение и готовность

- Регулярные учения: Силы проходят частые учения и тренировки, чтобы быть готовыми к различным кризисным сценариям, обеспечивая эффективность и координацию действий в реальных ситуациях.

- Межведомственное сотрудничество: Сотрудничество с военными, правоохранительными органами и местными службами спасения имеет решающее значение для успешного управления кризисом.

- Местная координация: Роль местных органов власти и участие населения являются неотъемлемой частью эффективного разрешения кризиса и реализации мер безопасности.

В заключение следует отметить, что у сил защиты есть конкретные обязанности, которые жизненно важны для смягчения и разрешения кризисов. Эти обязанности закреплены в законодательной базе и подчеркивают необходимость быстрых, организованных и эффективных действий во всех пострадавших регионах.

Территориальный охват обязанностей подразделений гражданской обороны

Обязанности подразделений гражданской обороны распространяются на различные территории и разделяются в зависимости от степени тяжести и характера чрезвычайных ситуаций. Каждое подразделение действует в определенных региональных границах, выполняя задачи, которые непосредственно способствуют управлению чрезвычайными ситуациями и реагированию на местные кризисы.

Распределение обязанностей

Подразделения организуются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций местного, регионального и национального масштаба. Главная цель — быстрое устранение угроз и смягчение ущерба, вызванного катастрофическими событиями. На местном уровне в задачи подразделений входит оказание немедленной помощи в пострадавших зонах, проведение поисково-спасательных операций и управление процессами эвакуации. Они также играют ключевую роль в информировании граждан и координации действий с местными властями для обеспечения быстрого реагирования на непредвиденные ситуации.

Координация с другими ведомствами

Территориальные обязанности структурированы таким образом, чтобы соответствовать возможностям военных подразделений, местных властей и специализированных учреждений. Координация между этими органами обеспечивает развертывание необходимых ресурсов и сил. Каждое подразделение отчитывается перед региональными властями, обеспечивая объединение усилий для эффективного разрешения кризисов. Взаимодействие между ними также включает в себя проведение структурированных учений, в ходе которых подразделения и смежные ведомства отрабатывают сценарии реагирования, повышая свою готовность к экстремальным ситуациям.

В заключение следует отметить, что территориальный охват подразделений гражданской обороны тесно связан с местной административной структурой, где каждый уровень власти занимается конкретными аспектами управления кризисными ситуациями, работая в унисон для быстрого и эффективного разрешения чрезвычайных ситуаций.

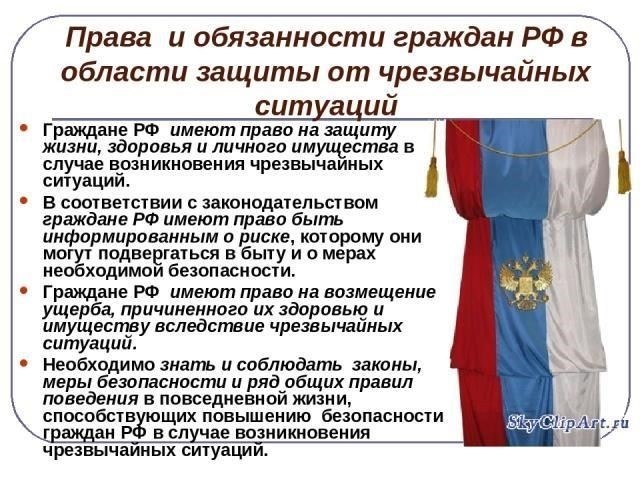

Подготовка и обучение в области гражданской обороны: Подготовка к неожиданностям

Для обеспечения быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации ключевым элементом системы защиты является обучение управлению чрезвычайными ситуациями. Эта подготовка призвана вооружить граждан необходимыми навыками для действий в критических ситуациях, предотвращения хаоса и снижения рисков. Эффективная подготовка основывается на организованном подходе к обучению населения структуре и обязанностям гражданской обороны, что позволяет им защищать себя и других во время кризисов.

Фокус на конкретных обязанностях и правах

Каждый человек на определенной территории должен понимать свои права и обязанности в чрезвычайных ситуациях. Обучение охватывает правовые аспекты, связанные с реагированием на стихийные бедствия, помогая гражданам осознать свою роль в защите жизни и имущества. Знание местных законов гарантирует, что граждане будут действовать в рамках своих прав, помогая при этом в общих усилиях по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Практические навыки действий в чрезвычайных ситуациях

Основная цель этих образовательных программ — подготовить людей к возникновению непредвиденных ситуаций. Участников обучают практическим навыкам, таким как оказание первой помощи, процедуры эвакуации и пожарная безопасность. Особое внимание уделяется тому, как действовать сразу после происшествия, включая организацию разбора завалов и помощь в эвакуации из пострадавших районов. Сочетание теоретических знаний и практических занятий обеспечивает готовность в любой момент.