- Роль Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в ликвидации последствий стихийных бедствий

- Правовые обязательства государственных органов во время чрезвычайных ситуаций

- Взаимодействие МЧС и вооруженных сил в антикризисном управлении

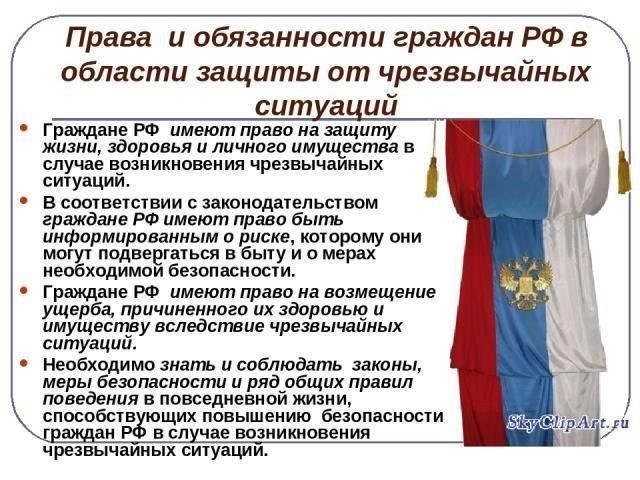

- Права граждан во время чрезвычайных ситуаций и меры защиты

- Нормативно-правовые аспекты планов обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них

- Основные правовые положения и обязанности

- Организационные и правовые аспекты реагирования на чрезвычайные ситуации

- Международные нормы и их применение в российском законодательстве о чрезвычайных ситуациях

- Организация и полномочия при эвакуации

- Правовые аспекты эвакуации

- Военное право в чрезвычайных ситуациях в России: Границы и ответственность

- Правовые границы военного участия

- Обязанности вооруженных сил

В условиях чрезвычайных угроз, таких как техногенные, военные или водные аварии, эффективные правовые меры имеют решающее значение для обеспечения безопасности людей, находящихся в пострадавших районах. Законодательная база определяет четкую структуру оперативных действий органов местного самоуправления, координируя их с МЧС и другими заинтересованными ведомствами для снижения рисков для здоровья и жизни людей.

Конкретные правовые положения определяют порядок оказания различных видов помощи в чрезвычайных ситуациях, решая вопросы эвакуации, обеспечения жильем и охраны здоровья населения во время стихийных бедствий. Эти положения служат важной основой для операций быстрого реагирования и восстановления. Основное внимание по-прежнему уделяется минимизации вреда, наносимого населению, а также строгим указаниям по действиям в чрезвычайных ситуациях с приоритетом на защиту здоровья населения.

Кроме того, в правовых механизмах особое внимание уделяется использованию электронных систем для облегчения связи и координации во время чрезвычайных ситуаций. Граждане, находящиеся в кризисных зонах, могут обращаться к электронным платформам, чтобы сообщать о происшествиях и запрашивать помощь, что обеспечивает своевременное и целенаправленное реагирование. Сочетание правового регулирования и технологических инноваций является ключом к эффективному управлению чрезвычайными ситуациями.

Во всех случаях закон обеспечивает соблюдение прав пострадавших, четко определяя обязанности государственных органов и органов самоуправления по оказанию помощи нуждающимся. Правовые аспекты направлены на защиту здоровья, безопасности и защиты людей в различных чрезвычайных ситуациях.

Роль Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в ликвидации последствий стихийных бедствий

-v-likvidatsii-posledstvii-stikhiinykh-bedstvi.jpg)

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) играет центральную роль в координации действий по ликвидации последствий стихийных бедствий на всей территории России. Оно отвечает за организацию и управление ликвидацией последствий природных и техногенных катастроф на территориях, находящихся под юрисдикцией России. Министерство обеспечивает привлечение необходимых ресурсов и персонала для смягчения последствий этих событий для здоровья и благополучия населения.

В ситуациях стихийных бедствий, таких как наводнения, лесные пожары или землетрясения, МЧС работает в тесном сотрудничестве с местными органами самоуправления, неправительственными организациями и военными подразделениями. Их сотрудничество имеет решающее значение для эффективного управления стихийными бедствиями и снижения потенциального ущерба для граждан. MChS имеет законное право инициировать, координировать и контролировать спасательные операции в различных чрезвычайных ситуациях, обеспечивая быстрое и организованное реагирование.

Техногенные опасности, включая разливы химических веществ и промышленные аварии, также входят в сферу ответственности MChS. В таких случаях министерство использует специализированное оборудование и обученный персонал, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Кроме того, в задачи MChS входит обеспечение безопасности водных ресурсов, их защита от загрязнения во время чрезвычайных ситуаций и обеспечение их доступности для операций по оказанию помощи.

Во время чрезвычайных ситуаций как военного, так и гражданского характера усилия министерства направлены на налаживание четкой коммуникации, координацию действий между различными уровнями власти и внедрение структурированных систем реагирования. Участие МЧС в ликвидации последствий стихийных бедствий включает в себя различные формы вмешательства, такие как эвакуация, оказание первой помощи и ликвидация ущерба инфраструктуре.

Организационно-правовая база, созданная МЧС, гарантирует, что эта деятельность осуществляется в соответствии с российским законодательством. Его мандат охватывает широкий спектр действий, включая обеспечение безопасности критической инфраструктуры и здоровья населения в чрезвычайных ситуациях. Способность министерства мобилизовать и эффективно распределять ресурсы является ключевым фактором снижения людских и материальных потерь в результате бедствий по всей стране.

Правовые обязательства государственных органов во время чрезвычайных ситуаций

В критических ситуациях от государственных органов России требуются незамедлительные действия по защите населения. Они обязаны обеспечить своевременное и эффективное реагирование для защиты населения от различных опасностей, в том числе от техногенных и природных катастроф. Право органов местного самоуправления на участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регулируется конкретными нормативными актами, закрепленными в российской правовой системе, что обеспечивает координацию и оперативность действий на всех уровнях управления.

Власти должны обеспечить непрерывность реагирования на чрезвычайные ситуации путем организации и поддержания планов готовности на всех административных территориях. Эти планы должны содержать конкретные действия по предотвращению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, будь то стихийные бедствия, промышленные аварии или военные конфликты. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) играет центральную роль в координации этих усилий и обеспечении надлежащего оснащения и подготовки оперативных подразделений к таким ситуациям.

Правовые обязательства государственных органов включают в себя создание четких организационных и правовых процедур для координации действий местных администраций, аварийных служб и соответствующих организаций. Эти усилия необходимы для обеспечения эффективного функционирования механизмов реагирования в таких областях, как управление водными ресурсами, охрана здоровья и общая безопасность. В ситуациях, когда угроза распространяется на территории, необходимо сотрудничество между федеральными и региональными властями для обеспечения эффективного осуществления процессов защиты и восстановления.

В обязанности государственных органов входит обеспечение общественной безопасности путем применения законодательно установленных мер защиты. Эти меры включают в себя обеспечение наличия ресурсов для быстрого реагирования, мониторинг состояния здоровья населения в опасных условиях, а также координацию усилий с военными подразделениями в случае необходимости. Эти действия имеют решающее значение для минимизации рисков для населения и уменьшения ущерба здоровью и имуществу людей во время чрезвычайных ситуаций.

Взаимодействие МЧС и вооруженных сил в антикризисном управлении

В условиях природных и техногенных катастроф взаимодействие МЧС и вооруженных сил регулируется четко проработанной правовой базой. Закон устанавливает четкое распределение обязанностей и предусматривает правовые формы сотрудничества для обеспечения эффективного управления кризисными ситуациями. На МЧС возложена непосредственная защита населения, в то время как вооруженные силы поддерживают операции, особенно в ситуациях, связанных со значительными угрозами здоровью и безопасности населения, такими как масштабные эвакуации или угрозы вооруженных конфликтов.

Военные силы привлекаются для обеспечения безопасности, контроля над важнейшими объектами инфраструктуры и координации крупномасштабных операций. Их роль заключается, прежде всего, в создании безопасных условий для населения, предотвращении мародерства и обеспечении безопасности транспортных путей. В чрезвычайных ситуациях они также могут помогать в восстановлении территорий, пострадавших от техногенных катастроф или стихийных бедствий, оказывая материально-техническую поддержку там, где гражданские власти перегружены.

Правовая основа взаимодействия этих двух структур обеспечивает координацию их усилий без дублирования. МЧС координирует спасательные операции, включая оказание медицинской помощи и восстановление жизненно важных служб, в то время как военные силы могут быть мобилизованы для выполнения высокоприоритетных задач, таких как воздушные перевозки или охрана периметра. Обе организации действуют в рамках единой командной структуры, что обеспечивает бесперебойную связь и совместное принятие решений в кризисных условиях.

Кроме того, MChS в сотрудничестве с военными властями проводит учения и симуляции для совершенствования совместных возможностей реагирования. Эти учения позволяют персоналу обеих организаций ознакомиться с их соответствующими ролями и обязанностями в области управления кризисами, способствуя эффективной командной работе в реальных ситуациях. Роль нормативно-правовой базы здесь заключается в определении конкретных действий в различных кризисных сценариях, а также процедур координации, позволяющих как МЧС, так и вооруженным силам действовать решительно и законно в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Интеграция военных сил в систему кризисного реагирования также предполагает использование передовых технологий. Например, MChS использует электронные системы для отслеживания и анализа данных в режиме реального времени, координируя свои действия с военными через защищенные каналы связи. Эта система позволяет ускорить время реагирования и улучшить координацию ресурсов, что крайне важно в условиях, угрожающих жизни.

В заключение следует отметить, что взаимодействие между МЧС и вооруженными силами при урегулировании кризисов является сложным, но крайне важным аспектом национальной безопасности. Правовые основы этого сотрудничества гарантируют, что обе структуры действуют в структурированной, регулируемой среде, уделяя приоритетное внимание безопасности и благополучию населения во время критических событий. Организации, участвующие в реагировании на чрезвычайные ситуации, могут с уверенностью принимать необходимые меры, зная, что для их поддержки существуют правовые обязательства и скоординированные стратегии.

Права граждан во время чрезвычайных ситуаций и меры защиты

Граждане должны знать о своих правах во время чрезвычайных ситуаций, а также о доступных им мерах защиты. Эти права основаны на принципах общественной безопасности и здоровья, что позволяет обеспечить необходимую поддержку людям в пострадавших районах. В частности, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отвечает за предоставление рекомендаций и ресурсов во время различных видов кризисов, вызванных природными, технологическими или военными факторами.

- Право на информацию: Люди имеют право на доступ к своевременной и точной информации во время чрезвычайных ситуаций. Это включает в себя уведомления о потенциальных опасностях и инструкции о действиях, которые необходимо предпринять для обеспечения безопасности.

- Право на защиту: Государство должно обеспечить принятие защитных мер для сохранения здоровья и жизни граждан. Это может включать планы эвакуации, убежища и медицинскую помощь во время стихийных бедствий.

- Право на помощь: Граждане могут обращаться за помощью в соответствующие организации и местные органы власти в случаях личного или семейного неблагополучия, вызванного чрезвычайными ситуациями, включая медицинскую помощь и социальные услуги.

- Право на обжалование: В случае нарушения своих прав граждане могут обратиться в ответственные органы или подать апелляцию через

Нормативно-правовые аспекты планов обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них

Реагирование на критические ситуации требует четких, структурированных руководящих принципов, обеспечивающих безопасность людей, оказавшихся в опасности. Ключевым аспектом этих рекомендаций является разработка конкретных, юридически обязательных процедур, касающихся различных типов чрезвычайных ситуаций, включая природные, промышленные и другие опасные явления. Важно, чтобы все соответствующие организации, включая муниципальные и региональные власти, а также органы самоуправления, имели законодательно определенные обязанности по защите здоровья и благополучия граждан.

Основные правовые положения и обязанности

Правовые нормы должны четко определять действия и обязанности местных органов власти, общественных организаций и других субъектов, участвующих в управлении чрезвычайными ситуациями. Государство наделяет эти организации правом разрабатывать стратегии реагирования на чрезвычайные ситуации и планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые также должны обеспечивать подготовку всех сотрудников к действиям в критических ситуациях. Эти планы должны соответствовать национальным и региональным требованиям и учитывать такие аспекты, как риски, связанные с водными ресурсами, военные угрозы и стихийные бедствия, такие как наводнения или пожары.

Организационные и правовые аспекты реагирования на чрезвычайные ситуации

Каждая организация в сотрудничестве с органами самоуправления должна определить конкретные роли, обязанности и процедуры в своих планах готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. Эти планы также должны быть представлены в электронном виде, обеспечивая доступ к ним и возможность их обновления по мере необходимости. Правовая основа этих действий заложена в принципах гражданской обороны, законах о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и местных нормативных актах, обеспечивающих эффективную координацию между различными уровнями власти и организациями во время кризиса.

Международные нормы и их применение в российском законодательстве о чрезвычайных ситуациях

В контексте чрезвычайных ситуаций Россия применяет международные принципы, которые влияют на национальную политику в области управления кризисными ситуациями. Эти нормы, касающиеся как природных, так и техногенных чрезвычайных ситуаций, лежат в основе стратегий реагирования страны.

- Руководящие документы ООН, такие как Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий, играют важную роль в формировании организационных и правовых подходов России к управлению чрезвычайными ситуациями.

- Защита населения во время кризиса определяется международным гуманитарным правом, которое играет важную роль в формировании российского законодательства в области обороны и гражданской обороны в военное время или при угрозе территориальным бедствиям.

- Международные договоры в области охраны окружающей среды интегрированы в российский правовой подход к управлению стихийными бедствиями с акцентом на сохранение жизни и ресурсов при различных кризисных сценариях.

Россия также интегрирует электронные системы в виде механизмов раннего оповещения и средств кризисной коммуникации для обеспечения своевременного и эффективного управления экстремальными ситуациями. Ключевую роль в этих усилиях играет Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), которое координирует действия по ликвидации последствий стихийных бедствий как на региональном, так и на национальном уровнях.

- Международные соглашения о трансграничном сотрудничестве имеют жизненно важное значение при ликвидации последствий крупномасштабных бедствий, затрагивающих соседние государства, и требуют от России взаимодействия с другими странами для быстрой и эффективной доставки помощи.

- Российские органы самоуправления и местные власти наделены международными полномочиями по управлению рисками стихийных бедствий, благодаря чему уязвимые слои населения в различных регионах получают необходимые ресурсы и помощь во время кризисов.

Занимаясь правовыми аспектами и адаптируя международные нормы в национальное законодательство, Россия укрепляет организационную и правовую основу готовности к чрезвычайным ситуациям. Такая интеграция обеспечивает комплексную защиту граждан от стихийных бедствий, соответствующую как внутренним потребностям, так и мировым стандартам.

В случае природных или техногенных катастроф люди, подвергающиеся риску, должны быть переселены в соответствии с определенными правовыми процедурами. Эти процедуры изложены в различных документах и нормативных актах, обеспечивающих безопасность и защиту пострадавших граждан. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) играет ключевую роль в координации эвакуации, а местные власти должны следовать четким директивам для ее беспрепятственного проведения.

Организация и полномочия при эвакуации

В основе процедур эвакуации лежат правовые нормы, определяющие роли государственных и местных органов власти. МЧС является основным органом, ответственным за обеспечение безопасности населения в экстремальных условиях, таких как наводнения, лесные пожары или техногенные катастрофы. Он взаимодействует с органами местного самоуправления, которые имеют право принимать дополнительные меры защиты и обеспечивать своевременную эвакуацию на своей территории.

Во время эвакуации местные власти должны организовать транспорт, убежище и медицинскую помощь для пострадавших граждан. Они также должны управлять каналами связи и обеспечивать информирование всех пострадавших о процессе переселения. Для этого часто используются электронные системы, в том числе платформы оповещения, позволяющие в режиме реального времени информировать население о маршрутах эвакуации, убежищах и протоколах безопасности.

Правовые аспекты эвакуации

Приказы об эвакуации основываются на конкретных правовых нормах, которые гарантируют защиту прав человека, включая право на здоровье и безопасность. Эти права закреплены в национальных законах, регулирующих чрезвычайные ситуации и охрану здоровья. Организации, участвующие в эвакуации, должны соблюдать эти законодательные требования, обеспечивая уязвимым группам населения, таким как дети, пожилые люди или инвалиды, надлежащий уход в процессе эвакуации.

В ситуациях, связанных с опасными материалами, экологическим ущербом или техногенными авариями, переселение граждан должно быть направлено как на обеспечение непосредственной безопасности, так и на долгосрочное восстановление. Правовые нормы определяют объем компенсации за утрату имущества или нанесение личного ущерба, предоставляя пострадавшим лицам механизм для получения возмещения. Эти процедуры являются частью более широкой организационной и правовой базы для управления бедствиями и призваны обеспечить, чтобы все действия, предпринимаемые во время чрезвычайных ситуаций, соответствовали правам людей.

Соблюдение этих правовых процедур позволит пострадавшему населению получить эффективную поддержку в период кризиса, обеспечив его безопасность и сведя к минимуму риски для здоровья. Координация действий различных органов власти, от МЧС до органов местного самоуправления, является основой надежной системы эвакуации, отвечающей потребностям тех, кто подвергается наибольшему риску в чрезвычайных ситуациях.

Военное право в чрезвычайных ситуациях в России: Границы и ответственность

Применение военного законодательства в критических ситуациях в России устанавливает четкие границы и обязанности как для военных, так и для гражданских властей. Главная цель — обеспечить стабильность государства, защитить здоровье и безопасность людей в пострадавших регионах. На военные структуры возложена задача координировать действия в случае природных и техногенных катастроф, уделяя особое внимание защите населения и критически важных объектов инфраструктуры.

Правовые границы военного участия

Вооруженные силы задействуются, когда гражданские институты оказываются перегруженными чрезвычайными обстоятельствами. Правовая основа таких действий заложена в российском военном законодательстве и законодательстве о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которое наделяет вооруженные силы особыми полномочиями по вмешательству в ситуации, превышающие возможности местных властей. Военнослужащие имеют право оказывать помощь в проведении эвакуации, оказании медицинской помощи и обеспечении безопасности жизненно важных ресурсов на пострадавших территориях. Однако их деятельность ограничивается ситуациями, когда государственные власти не могут поддерживать порядок или когда существует прямая угроза обороноспособности страны.

Обязанности вооруженных сил

Вооруженные силы отвечают за поддержание общественного порядка, защиту важнейших объектов инфраструктуры и поддержку гражданских организаций. Они также обязаны оказывать помощь в координации действий органов местного самоуправления в такие периоды. Кроме того, военнослужащие должны придерживаться руководящих принципов пропорционального применения силы и обеспечивать, чтобы все действия уважали права людей, сводя к минимуму ущерб здоровью и имуществу населения. Военные действия призваны дополнять, а не заменять усилия групп быстрого реагирования и гражданских организаций, занимающихся ликвидацией последствий стихийных бедствий.