- Формирование военно-уголовного кодекса в послереволюционной России

- Основные положения и нормы

- Формирование трибуналов и органов военной юстиции

- Влияние большевистской идеологии на военно-правовые реформы

- Революционные директивы и военные нормы

- Реформа системы наказаний

- Военные трибуналы и их роль в обеспечении соблюдения военно-уголовного законодательства

- Правовые меры борьбы с дезертирством и антисоветской деятельностью в Красной армии

- Дезертирство и наказание за него

- Антисоветская деятельность и ее правовые последствия

- Уголовные подразделения и роль революционных трибуналов

- Изменения в системе наказаний за военные преступления после 1917 года

После потрясений 1917 года произошли значительные изменения в организации военной юстиции в России. Вновь сформированное большевистское правительство признало необходимость создания правовой базы, обеспечивающей дисциплину и порядок в рядах вооруженных сил. В этот период разрабатывались и внедрялись новые инструкции и правила, призванные адаптироваться к реалиям революционной обстановки. 1917-1922 годы стали переломным этапом в формировании структуры военных и уголовных норм, поскольку правительство стремилось сохранить контроль над вооруженными силами в период Гражданской войны.

В 1918 году был составлен первый полный сборник военно-правовых норм, ставший основой для назначения наказаний за преступления, совершенные солдатами. В этом сборнике были даны четкие определения различных правонарушений и соответствующих им наказаний, которые варьировались от тюремного заключения до каторжных работ и даже смерти. Развитие военно-судебных процедур характеризовалось гибким подходом, позволявшим командирам принимать быстрые и эффективные решения в условиях продолжающегося конфликта. Подобные правовые рамки часто использовались для борьбы не только с традиционными военными преступлениями, но и с актами неповиновения и предательства по отношению к революционному правительству.

В инструкциях, принятых властями в эти годы, подчеркивалась необходимость быстрого отправления правосудия, адаптированного к изменчивым условиям страны, находящейся в разгаре войны. Военные трибуналы, уделявшие большое внимание лояльности новому правительству, стали играть важную роль в рассмотрении преступлений, особенно тех, которые были связаны с дезертирством, саботажем или сотрудничеством с контрреволюционными силами. Особое внимание уделялось эффективности военных судов и обеспечению единства и боеготовности вооруженных сил перед лицом внутренних и внешних угроз.

К 1922 году правовая система, касающаяся военных преступлений, подверглась дальнейшему пересмотру под влиянием опыта гражданского конфликта. Многие из первоначальных временных правил были официально закреплены, создав основу военного права, которая сохранялась в течение десятилетий. Система все больше опиралась на авторитет военачальников, в некоторых случаях, особенно в периоды интенсивных боевых действий, делая упор на оперативность действий, а не на юридические формальности. Этот период заложил основу современной военной юстиции в Советском Союзе, укрепив контроль государства над вооруженными силами и усилив революционную дисциплину, необходимую для поддержания стабильности.

Формирование военно-уголовного кодекса в послереволюционной России

В годы, последовавшие за революцией 1917 года, в военно-правовой системе страны произошли значительные изменения, в частности, были созданы новые судебные нормы для рассмотрения правонарушений в вооруженных силах. Эти изменения имели решающее значение для консолидации новой советской системы и наведения порядка в быстро трансформирующейся военной среде. Важнейшим шагом в этом процессе стала разработка военно-уголовного кодекса, призванного регламентировать правонарушения, совершаемые солдатами и офицерами новообразованной Красной армии.

Основные положения и нормы

В 1918 году был издан свод правил по борьбе с проступками военнослужащих, заложивший основу для кодекса военной юстиции. Эти правила были разработаны для борьбы с различными преступлениями, включая дезертирство, неповиновение и действия против революционных принципов. Правительство в значительной степени опиралось на указы и распоряжения центральных властей, используя их для определения конкретных правонарушений и наказаний, применяемых к военнослужащим. Эти приказы часто соответствовали более широким целям революции, подчеркивая преданность советскому государству и препятствуя контрреволюционной деятельности в рядах военнослужащих.

Формирование трибуналов и органов военной юстиции

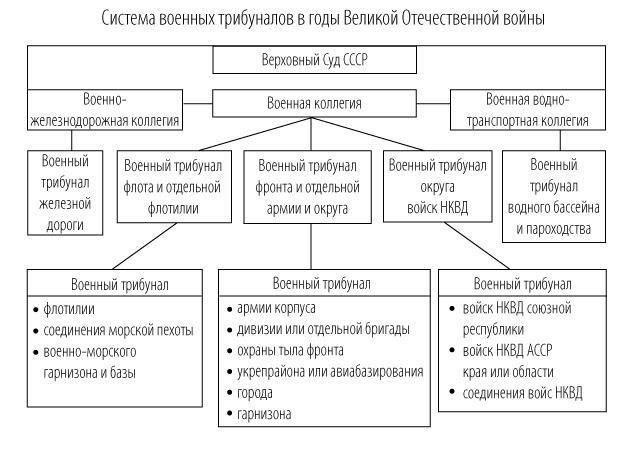

С укреплением военной власти были созданы трибуналы как ключевые инструменты обеспечения военной дисциплины. На эти военные суды возлагалось расследование преступлений, проведение судебных процессов и вынесение приговоров. Процедуры, применяемые в них, были тесно связаны с революционными принципами, а приговоры варьировались в зависимости от характера преступления. Зачастую трибуналы действовали оперативно, назначая наказания от штрафов до казней в зависимости от тяжести преступления. Нормы были кодифицированы в специальных сборниках, которые регулярно обновлялись с учетом меняющейся политической и военной обстановки в период 1917-1922 годов.

К 1922 году военно-правовая система претерпела значительные изменения, включив в себя более структурированные нормы, которые предусматривали как карательные меры, так и положения о реабилитации солдат, совершивших менее тяжкие проступки. Эта правовая база не только служила для поддержания порядка в вооруженных силах, но и укрепляла идеологию большевистского правительства, которое стремилось закрепить свою власть, обеспечивая лояльность и дисциплину военнослужащих с помощью строгих правовых мер.

Влияние большевистской идеологии на военно-правовые реформы

Большевистская идеология оказала глубокое влияние на нормы военной юстиции в России после 1917 года. Революционные принципы требовали установления жестких правил контроля за поведением солдат и офицеров, направленных на подавление инакомыслия и поддержание дисциплины в вооруженных силах. Основные военные приказы и правовые реформы были направлены на поддержание порядка, предотвращение дезертирства и наказание за преступления, воспринимаемые как контрреволюционные. Это привело к созданию специальных трибуналов и новых методов принуждения.

Революционные директивы и военные нормы

Начиная с 1917 года советское правительство издавало многочисленные декреты и инструкции, которые закладывали основы военной юстиции. Они включали в себя подробные положения о наказаниях за различные правонарушения — от воровства до мятежа. В 1918 году правительство ввело ряд военных кодексов, в которых конкретные правонарушения классифицировались как «воинские преступления» и определялись меры наказания, а их рассмотрением занимались трибуналы и военные суды. Акцент был сделан на быстрые и бескомпромиссные правовые меры, что соответствовало более широкой программе большевиков по консолидации власти и сохранению контроля над вооруженными силами.

Реформа системы наказаний

Правовая система, созданная под влиянием большевиков, также адаптировала старые карательные практики к нуждам революционного государства. Инструментами для борьбы с правонарушителями стали колонии и дисциплинарные батальоны. Пресловутые «штрафные приказы» позволяли военным командирам назначать суровые наказания, вплоть до расстрела, за такие проступки, как отступление из боя или неподчинение прямым приказам. Стремление правительства к созданию новой системы «правосудия» вылилось в создание специальных военных трибуналов, которые ускоряли процесс вынесения приговора, часто приводя к суровым наказаниям без права на обжалование. Эта система способствовала укреплению дисциплины в вооруженных силах в период нестабильности и гражданской войны.

С помощью этих реформ советское правительство стремилось создать военную культуру, в которой верность революции была превыше всего, а любое предполагаемое нарушение этой верности влекло за собой быстрое и зачастую смертельное возмездие. Сочетание новых правовых кодексов, трибуналов и механизмов наказания отражало приверженность большевиков к революционным преобразованиям в армии, в которых выживание нового режима ставилось на первое место по сравнению с правами личности.

Военные трибуналы и их роль в обеспечении соблюдения военно-уголовного законодательства

В годы, последовавшие за 1917 годом, трибуналы стали центральным механизмом обеспечения соблюдения военного законодательства в новообразованном советском государстве. В задачи этих судов входило рассмотрение нарушений, совершенных военнослужащими, — от дезертирства до неповиновения, — и они обеспечивали революционному правительству контроль над вооруженными силами.

Военным трибуналам были даны специальные инструкции по рассмотрению дел, связанных с военнослужащими. К 1918 году были введены новые нормы, уточняющие роль трибуналов и обеспечивающие последовательное применение закона в различных частях вооруженных сил. Суды отвечали за оценку как мелких, так и тяжких правонарушений, а наказания варьировались от тюремного заключения до казни в зависимости от тяжести преступления.

В 1918 году советское правительство разрешило создавать специальные трибуналы при каждой дивизии и армии, что позволило быстро выносить решения по правонарушениям, которые могли подорвать дисциплину. Эти трибуналы, руководствовавшиеся приказами правительства, действовали исходя из того, что безопасность государства превыше всего. В результате военные трибуналы стали печально известны своей суровостью, особенно в годы гражданской войны. Роль этих судов была не только карательной, но и превентивной, направленной на пресечение любых попыток дестабилизировать революционное дело.

Исполнение военного законодательства основывалось на ряде указов, которые предписывали строгие наказания за проступки, считавшиеся вредными для сплоченности армии. Среди наиболее распространенных преступлений были дезертирство, мятеж и неподчинение прямым приказам. Способность трибуналов выносить суровые приговоры отражала стремление центрального правительства быстро нейтрализовать угрозы в своих рядах.

С 1917 по 1922 год количество трибуналов росло по мере того, как государство стремилось укрепить свой контроль над военными. Создание этих военных судов было важной частью более широкой стратегии по стабилизации ситуации после падения императорского режима и подавлению контрреволюционных сил. Трибуналы действовали в определенной степени автономно, опираясь на свод правовых норм, которые были собраны в различных армейских инструкциях и законодательных сборниках, издававшихся военными властями.

В результате трибуналы были одновременно и символом революционного правосудия, и инструментом репрессий. Сложные отношения между военным руководством и революционным законодательством в эти годы привели к тому, что трибуналы сыграли важнейшую роль в поддержании порядка в вооруженных силах, рассматривая преступления, которые нельзя было терпеть в период напряженных конфликтов и преобразований.

Правовые меры борьбы с дезертирством и антисоветской деятельностью в Красной армии

С 1917 по 1922 год советское правительство применяло жесткие правовые меры по борьбе с дезертирством и антисоветской деятельностью в Красной армии. Эти меры были крайне важны для поддержания дисциплины и обеспечения стабильности нового режима в период войны и внутренних противоречий.

Дезертирство и наказание за него

Дезертирство было одним из самых серьезных правонарушений в Красной армии в эти годы. Чтобы предотвратить его, советское правительство издавало специальные инструкции и декреты. Например, приказ № 431 от 1918 года предусматривал суровые наказания для дезертиров, вплоть до расстрела. К 1919 году Реввоенсовет еще более детализировал карательные меры для солдат, оставивших свои посты. Они включали расстрел, тюремное заключение или принудительные работы в штрафных батальонах. Законодательная база также устанавливала, что солдат, уличенных в дезертирстве, должны были судить революционные трибуналы, которым поручалось быстро оценивать ситуацию и выносить приговоры. Эти трибуналы, хотя их часто критиковали за отсутствие процессуальных гарантий, сыграли важнейшую роль в быстром исполнении военного правосудия во время гражданской войны.

Антисоветская деятельность и ее правовые последствия

Антисоветские действия жестко преследовались и в рядах Красной армии. Солдаты, подозреваемые в симпатиях к контрреволюционным силам, саботаже или подрыве советской власти, подвергались суровым наказаниям. Специальная инструкция по борьбе с антисоветскими элементами 1920 года определяла порядок выявления и наказания таких действий. Революционные трибуналы были уполномочены выносить смертные приговоры или длительные сроки тюремного заключения за эти преступления, особенно если было доказано, что они вступили в сговор с врагом. Помимо казней, солдаты, участвовавшие в антисоветской деятельности, могли быть отправлены в лагеря принудительного труда или призваны на опасные военные работы, например в карательные отряды.

Правительство также приняло ряд военных приказов, которые усилили эти меры. В указе 1921 года подчеркивалось, что при подозрении в антиреволюционной деятельности, включая даже незначительные признаки нелояльности, солдаты должны немедленно сообщать об этом. Эти донесения были крайне важны для выявления подрывных элементов в вооруженных силах и поддержания контроля над армией.

Уголовные подразделения и роль революционных трибуналов

В качестве дополнительного сдерживающего фактора советское правительство создавало штрафные части и карательные батальоны, куда направлялись солдаты с судимостью, в том числе осужденные за дезертирство или антисоветскую деятельность. Эти подразделения использовались в особо опасных военных операциях, зачастую с минимальными шансами на выживание. Служба в таких подразделениях рассматривалась как форма наказания, хотя и служила двойной цели — удержать солдат, участвующих в конфликте, и отсеять тех, кто считался ненадежным.

В этот период решающую роль играли революционные трибуналы. Эти суды, действовавшие вне рамок обычной правовой системы, отвечали за поддержание дисциплины и соблюдение революционных норм в армии. Их решения часто были быстрыми и окончательными, практически без возможности обжалования. В задачи трибуналов входило не только вынесение приговоров солдатам, но и контроль за исполнением приказов центрального правительства. Это включало в себя наказание за дезертирство, антисоветскую пропаганду и другие формы неповиновения, часто в виде расстрела или тюремного заключения.

- Основные законодательные акты и приказы: Приказы, изданные Революционным военным советом и другими руководящими органами, создали юридические прецеденты для борьбы с дезертирством и антисоветской деятельностью.

- Правовые нормы: Были введены строгие нормы для предотвращения дезертирства, включая такие наказания, как смерть и принудительные работы для дезертиров.

- Революционные трибуналы: Эти трибуналы были уполномочены выносить приговоры солдатам, виновным в дезертирстве или антисоветской деятельности.

Изменения в системе наказаний за военные преступления после 1917 года

После октябрьских событий 1917 года произошли значительные изменения в порядке рассмотрения военных преступлений. Новое революционное правительство приняло ряд инструкций, приказов и декретов, которые перестроили правовую базу военной юстиции. Эти изменения сыграли ключевую роль в формировании системы наказаний в вооруженных силах в период с 1917 по 1922 год.

В этот период советские власти стремились обеспечить строгую дисциплину в армии, часто прибегая к карательным мерам. Выделяются следующие ключевые события:

- Пересмотр карательных норм: Введение новых правовых норм, направленных на пресечение контрреволюционной деятельности и поддержание порядка в армии. Ужесточились меры наказания, все больше военнослужащих подвергались суду военных трибуналов.

- Военные трибуналы и судебные приказы: В 1918 году были созданы военные трибуналы для рассмотрения дел тех, кто обвинялся в измене, дезертирстве или сотрудничестве с врагом. Эти трибуналы часто проводились быстро, без возможности обжалования, что отражало стремление правительства действовать быстро против предполагаемых угроз революции.

- Расширение наказаний: Был введен более широкий спектр наказаний — от казни до принудительных трудовых лагерей. Наказания становились все более суровыми, а казнь стала обычной мерой наказания за некоторые военные преступления.

- Роль военных подразделений: Роль армейских подразделений и командиров в обеспечении дисциплины стала более заметной. Карательные акции часто проводились на уровне подразделений, а командиры имели право выносить немедленные приговоры без проведения официальных судебных разбирательств.

- Сборник военных приказов: Для руководства процедурами военной юстиции был создан всеобъемлющий сборник приказов и инструкций. Эти документы служили основой для разрешения дел, связанных с военными преступлениями.

- Роль революционных комитетов: Революционные комитеты играли активную роль в надзоре за военным правосудием, часто влияя на исход дел и направляя трибуналы для вынесения суровых наказаний за правонарушения, которые считались вредными для нового режима.

- Усиление дисциплины: В 1919 году правительство издало ряд декретов, направленных на укрепление воинской дисциплины. В частности, был создан специальный отдел, который следил за соблюдением дисциплины и разбирался с нарушениями в рядах.

- Сдвиг в правовых основах: К 1920 году появился отдельный набор военных карательных практик, основанных на революционных законах, а не на дореволюционных военных нормах. Этот сдвиг соответствовал более широкой цели правительства — консолидировать власть путем жесткого контроля над вооруженными силами.

Реформы этого периода оказали долгосрочное влияние на структуру военной юстиции, заложив основу для будущих изменений в подходе к военным преступлениям в Советском Союзе. Наказания за преступления, совершенные солдатами, были сформулированы на основе революционных идеалов и служили для усиления контроля нового правительства над вооруженными силами.