- Влияние принудительного труда на объемы производства и продуктивность сельского хозяйства

- Одной из главных причин такого застоя была зависимость государства от труда крепостных как основного экономического ресурса. В условиях жесткого контроля над населением и ограничения личных свобод правящая элита считала технологическое и сельскохозяйственное развитие ненужным. Вместо этого основное внимание уделялось сохранению контроля над крестьянами и извлечению как можно большего количества рабочей силы на благо дворянства.

- Развитие сельскохозяйственного и промышленного секторов

- Долгосрочные последствия для промышленного роста в XVII веке

- Фискальные последствия феодального труда для системы доходов и налогообложения

- Механизмы сбора налогов: Правительство столкнулось с трудностями при сборе налогов с крепостных крестьян. Их юридическая и экономическая зависимость от землевладельцев ограничивала прямое налогообложение. Зависимость от косвенных налогов, таких как налоги, взимаемые с землевладельцев, вместо более инклюзивной системы, препятствовала росту государственных доходов.

- В Московском регионе рост могущественных помещиков и их контроль над сельским населением способствовали расширению городских поселений. Однако рост числа свободных работников в городах, таких как ремесленники и торговцы, был ограничен из-за законодательных ограничений, наложенных на крестьянскую мобильность. Развитие торговли и коммерции в городах замедлилось из-за ущемления прав сельских работников, которые не могли свободно перемещаться в поисках лучших возможностей. Это создавало дихотомию между сельским застоем и городским ростом, которому мешала ограниченность рабочей силы.

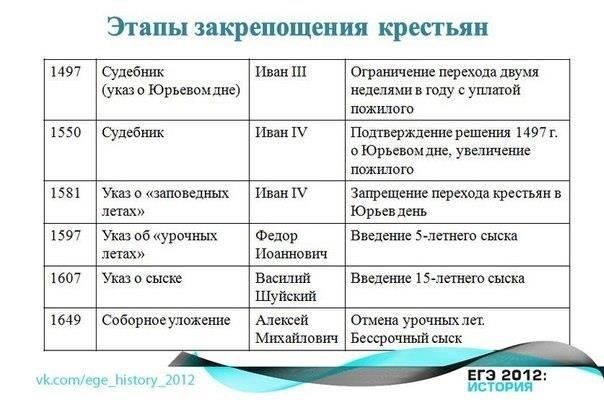

- Установление крепостного права привело к четкому разделению прав между различными классами. Крепостные были привязаны к земле и не имели практически никаких прав, кроме обязательств перед своими землевладельцами. Этот резкий контраст между крепостным классом и дворянством создал стабильное, но крайне неравное общество. Эта система постепенно определяла роли крестьян, которых можно было продать вместе с землей или заставить работать по воле владельцев. Эти ограничения мобильности и прав подкреплялись государственными законами, которые стремились сохранить существующую сословную структуру, тем самым препятствуя какой-либо значительной социальной или экономической мобильности крестьян.

- Социальные последствия системы

- Упадок крепостного права: Экономические сдвиги при переходе к капитализму

- В этот период также сформировались институты раннего капитализма. Отсутствие традиционных ограничений позволило более динамично инвестировать и внедрять инновации. Во многих случаях бывшие крепостные, получившие свободу, начинали активнее участвовать в местной экономике, стимулируя торговлю и увеличивая общее богатство нации. Эта тенденция была особенно заметна в крупных государствах, где урбанизация набирала обороты в XVI и XVII веках.

Роль крестьян и их подчинение помещикам в XV-XVII веках определяли фискальный ландшафт во многих регионах. Особенно это касалось крепостного права, которое напрямую влияло на баланс распределения богатств, доходы государства и развитие структур управления. Система, при которой крестьяне были привязаны к земле и обязаны были работать на своих помещиков, обеспечивала экономические выгоды для элиты, но препятствовала более широкому национальному росту.

Исторически сложившаяся правовая структура крестьянского труда сыграла ключевую роль в консолидации власти в среде дворянства, чья способность извлекать ресурсы из крепостных в значительной степени способствовала формированию государственного аппарата. Однако концентрация земли в руках немногих в сочетании с ограниченными правами крестьян подавляла потенциал производительности широких слоев населения. В результате государственные реформы часто были направлены на то, чтобы сельскохозяйственное производство могло обеспечивать как правящий класс, так и военные нужды.

К концу XVI века сохранение феодальных обязательств стало препятствием для модернизации и внедрения инноваций в сельское хозяйство, что в конечном итоге привело к подавлению экономического роста. Кроме того, правовая база, регулирующая права крестьян, усиливала социальное разделение и ограничивала мобильность рабочей силы, что еще больше способствовало застою торговли и промышленности в некоторых регионах.

Таким образом, наследие феодальной системы труда оказало длительное влияние на финансовое состояние государств раннего модерна, ограничивая как экономическое развитие, так и справедливое распределение ресурсов. По мере того как правительства стремились к модернизации, отмена подобных деспотичных систем стала необходимым условием для создания более динамичной, свободной рыночной экономики, способной удовлетворить растущие потребности государства и его граждан.

Влияние принудительного труда на объемы производства и продуктивность сельского хозяйства

Введение принудительного труда значительно снизило объемы сельскохозяйственного производства и производительность труда, сдерживая рост сельскохозяйственных отраслей. Правительства часто полагались на эту систему, чтобы сохранить контроль над сельской экономикой, но в долгосрочной перспективе это имело пагубные последствия.

Отсутствие личных прав у работников привело к неэффективности в управлении землей и ресурсами. Это снижало мотивацию работников к совершенствованию сельскохозяйственных технологий и внедрению инноваций. Отсутствие стимулов для повышения производительности сдерживало потенциал сельскохозяйственного роста.

- Управление земельными ресурсами: Распределение и обработка земли стали менее эффективными из-за ограничения самостоятельности работников. Это привело к неполному использованию плодородных земель и неэффективным методам ведения сельского хозяйства.

- Технологический застой: Системы принудительного труда препятствовали внедрению новых сельскохозяйственных технологий. Без свободы экспериментов и доступа к новым сельскохозяйственным инструментам производительность оставалась низкой.

- Моральный дух рабочей силы: В условиях ограниченных прав и социальной мобильности рабочие не были заинтересованы в улучшении своей работы, что приводило к снижению объемов производства и падению производительности труда во всех отраслях сельского хозяйства.

- Правительственный контроль: Правительства часто оказывали влияние на трудовые отношения, но такая централизация контроля не приводила к улучшению сельскохозяйственной практики. Напротив, она привела к преобладанию жестких, устаревших систем.

Роль крепостного права в распределении богатства и экономического неравенства

Система феодального труда сильно повлияла на концентрацию богатства в руках немногих, напрямую способствуя экономическому разрыву, характерному для многих государств в период с XIV по XVII века. Существование этой трудовой структуры создавало значительные диспропорции в распределении ресурсов, поскольку позволяло землевладельцам накапливать значительные богатства, эксплуатируя труд крестьян. Результаты этого неравенства проявлялись не только в жизни крепостных, которые были привязаны к земле и находились в тяжелых условиях, но и в более широкой экономической структуре государства.

Последствия такой системы проявлялись в ограниченной экономической мобильности низших классов. Иерархическая структура, привязывавшая людей к их земле и лордам, препятствовала инновациям и передаче знаний, ограничивая потенциал роста экономики в целом. Не имея свободы искать новые возможности или получать образование, низшие классы оставались в замкнутом круге бедности, способствуя стагнации технологического и социального прогресса. Отсутствие восходящей мобильности усугубляло экономический разрыв, препятствуя распределению богатства, которое в противном случае могло бы привести к более устойчивому росту в последующие века.

Со временем, по мере формирования и централизации государства, важность стабильной и производительной рабочей силы становилась все более очевидной. Однако укоренившаяся система феодального рабства оставалась серьезным препятствием на пути к более справедливому распределению богатства. Хотя в некоторых регионах росли города и торговля, в этих областях по-прежнему доминировали те, кто контролировал сельскохозяйственное производство. В результате богатство, создаваемое сельским хозяйством, по-прежнему концентрировалось в руках немногих, усугубляя экономическое неравенство и замедляя рост по-настоящему процветающего общества.

В заключение следует отметить, что структура феодального труда напрямую влияла на распределение богатства, обеспечивая поступление большей части экономических благ в руки землевладельческой элиты. Такое неравенство имело долгосрочные последствия для развития экономики, поскольку препятствовало социальной мобильности и сдерживало экономический рост. Последствия этой системы продолжают оставаться предметом изучения историков, поскольку понимание этой динамики необходимо для осознания всего масштаба экономического развития в XIV-XVII веках.

Долгосрочное влияние крепостного права на технологические и сельскохозяйственные инновации

Жесткая социальная структура в условиях крепостного права сильно ограничивала потенциал технологических достижений и сельскохозяйственного прогресса в России XIV-XVII веков. В системе, где большинство крестьян были привязаны к земле, инновации часто сдерживались из-за отсутствия мобильности, образования и стимулов для экспериментов. Отсутствие частной собственности на землю означало, что крепостные не были напрямую заинтересованы в совершенствовании сельскохозяйственных методов или техники, поскольку это не могло напрямую повлиять на их жизнь или повысить производительность в долгосрочной перспективе.

Одной из главных причин такого застоя была зависимость государства от труда крепостных как основного экономического ресурса. В условиях жесткого контроля над населением и ограничения личных свобод правящая элита считала технологическое и сельскохозяйственное развитие ненужным. Вместо этого основное внимание уделялось сохранению контроля над крестьянами и извлечению как можно большего количества рабочей силы на благо дворянства.

Более того, права крестьян были ограничены, что не позволяло им заниматься предпринимательской деятельностью или искать новые способы повышения производительности труда. Социальная иерархия, в которой дворяне занимали верхние позиции, а крепостные — нижние, препятствовала любым попыткам бросить вызов сложившемуся порядку или внедрить новые формы производства. В результате сельскохозяйственная практика оставалась практически неизменной на протяжении веков, опираясь на устаревшие инструменты и методы. Отсутствие стимулов к инновациям заставляло большинство крестьян больше заботиться о выживании, чем о возможных улучшениях в сельскохозяйственном производстве.

В долгосрочной перспективе эти ограничения способствовали экономической и технологической отсталости страны. Не имея надлежащей инфраструктуры, способствующей обмену знаниями и передаче технологий, Россия отставала от Западной Европы в развитии сельского хозяйства и промышленности. К тому времени, когда крепостная система была окончательно отменена, страна столкнулась с серьезными проблемами, пытаясь догнать более развитые страны, которые пережили более значительный рост сельскохозяйственных методов и технологических достижений. Эти задержки имели далеко идущие последствия для прогресса нации и задержали модернизацию экономики на столетия.

Ограничения трудовой мобильности и их влияние на промышленное развитие

Ограничения мобильности рабочей силы в России с XIV по XVII век напрямую влияли на темпы развития промышленности. Введение фиксированных повинностей для крестьян и усиление контроля за их передвижением серьезно ограничивали возможности миграции рабочей силы в районы с развивающейся промышленностью. Эти ограничения не позволяли рабочим искать лучшие возможности в быстро развивающихся городских центрах, что тормозило индустриализацию.

Развитие сельскохозяйственного и промышленного секторов

К XVI веку вмешательство государства в управление рабочей силой стало более заметным: крестьяне часто были привязаны к определенным землям и не могли свободно перемещаться. Это создало искусственное разделение между сельскохозяйственным производством и промышленным развитием. В то время как производительность сельского хозяйства оставалась в центре внимания государственной политики, нехватка рабочей силы для производства замедляла технологический прогресс в ранних отраслях промышленности, таких как текстиль и металлообработка. Такая форма контроля обеспечивала стабильность сельской экономики, но ценой сдерживания промышленного роста в городах.

Долгосрочные последствия для промышленного роста в XVII веке

К XVII веку последствия трудовых ограничений стали более очевидными. Ограниченная мобильность крестьян, которые часто рассматривались как «холопы» (крепостные), означала, что резерв квалифицированных рабочих для развивающихся промышленных отраслей оставался небольшим. В условиях отсутствия стимулов для миграции рабочих в города и промышленные центры возникновение обрабатывающих предприятий постоянно откладывалось. В результате диверсификация экономики оставалась ограниченной, не позволяя экономике плавно переходить к более сложным отраслям. Политика государства, направленная на контроль над сельской рабочей силой, в конечном итоге задерживала рост промышленных центров в стране.

Фискальные последствия феодального труда для системы доходов и налогообложения

Жесткая социальная структура в России XVI-XVII веков имела значительные фискальные последствия, определяя развитие системы доходов. Преобладание крестьянского труда, привязанного к землевладельцам, препятствовало развитию гибкой и широкой системы налогообложения. Фискальные последствия описаны ниже:

Механизмы сбора налогов: Правительство столкнулось с трудностями при сборе налогов с крепостных крестьян. Их юридическая и экономическая зависимость от землевладельцев ограничивала прямое налогообложение. Зависимость от косвенных налогов, таких как налоги, взимаемые с землевладельцев, вместо более инклюзивной системы, препятствовала росту государственных доходов.

Государственные расходы и рост доходов: Поскольку население оставалось преимущественно сельским и привязанным к землевладельцам, способность правительства генерировать устойчивые доходы оставалась ограниченной. Эта система привела к экономическому застою, когда социальные классы, такие как дворяне, часто владели значительными ресурсами, но не облагались прямыми налогами в зависимости от богатства или производства.

- Рост власти землевладельцев: Со временем землевладельцы получили больший контроль над крестьянством, что существенно повлияло на систему налогообложения. Такая централизация богатства снизила эффективность государственной фискальной политики и переложила налоговое бремя на городские центры и купеческий класс, в результате чего сельскохозяйственная база оказалась недопредставленной в налоговых отчислениях.

- Развитие налогового законодательства: Развитие административных систем в России в XVII веке привело к кодификации налогового законодательства. Однако феодальная система существенно ограничивала расширение налоговой базы, тем самым снижая доходы государства, поскольку рабочий класс оставался в основном за пределами налогооблагаемых социальных групп.

- Социальная мобильность и фискальные последствия: Ограничения социальной мобильности не позволяли крестьянам переезжать в более урбанизированные районы, где они могли бы способствовать росту доходов государства за счет повышения налогов или производства. Ограниченное взаимодействие между городскими центрами и сельским трудом привело к несбалансированной фискальной системе, в значительной степени зависящей от богатства высших классов.

- В итоге феодальная система создала условия, при которых фискальная политика не успевала за меняющимися потребностями государства, что снижало потенциал для долгосрочного роста доходов и экономического развития. Баланс сил между землевладельцами и крестьянами, а также структура налогообложения определяли экономическую траекторию России в этот период.

- Взаимодействие крепостного права и урбанизации в доиндустриальных экономиках

Взаимосвязь между крепостным правом и ростом городов в доиндустриальных обществах, особенно в период с XIV по XVII век в России, имеет решающее значение для понимания экономических основ того времени. Система принудительного труда, представленная крестьянами, привязанными к земле, имела значительные последствия для развития городских центров. Урбанизация напрямую зависела от наличия рабочей силы и ограничений, накладываемых на передвижение и права крестьян. Города и поселки зависели от постоянного притока крепостных, которые, несмотря на привязанность к земле, иногда искали работу в городах, особенно в сельскохозяйственное межсезонье или во время кризиса.

В Московском регионе рост могущественных помещиков и их контроль над сельским населением способствовали расширению городских поселений. Однако рост числа свободных работников в городах, таких как ремесленники и торговцы, был ограничен из-за законодательных ограничений, наложенных на крестьянскую мобильность. Развитие торговли и коммерции в городах замедлилось из-за ущемления прав сельских работников, которые не могли свободно перемещаться в поисках лучших возможностей. Это создавало дихотомию между сельским застоем и городским ростом, которому мешала ограниченность рабочей силы.

Основные этапы урбанизации в этот период проходили под влиянием этих правовых структур. На ранних этапах возникали небольшие рынки и поселения, но полноценное развитие городов сдерживалось ограниченным потоком рабочей силы. На более поздних этапах, особенно в XVI и XVII веках, в Москве наблюдался более значительный рост городов, но это было связано в первую очередь с централизацией власти государства и его контролем над экономической жизнью. Следствием этого стала городская структура, которая часто опиралась на эксплуатацию крепостных, а не на полностью независимую городскую рабочую силу.

Медленное развитие городских центров в этот период свидетельствует об экономических ограничениях, накладываемых сельской системой труда. Причины этого кроются в глубоко укоренившейся практике крепостного права, которое ограничивало передвижение людей и тем самым препятствовало диверсификации экономики. Последствия этой системы оказали долгосрочное влияние на потенциал полной урбанизации в доиндустриальной России.

Социальная стабильность и экономическая зависимость: Как крепостное право формировало классовые отношения

В России установление крепостной системы в XV-XVII веках привело к формированию жесткой сословной структуры, в которой права и свободы крестьян были сильно ограничены. Формирование этой иерархической системы сыграло важную роль в формировании социальной структуры того времени, породив экономическую зависимость, сохранявшуюся на протяжении столетий. Создание этой зависимости не было внезапным развитием, а скорее постепенным процессом, отмеченным применением законов, которые ограничивали передвижение крестьян, их возможность владеть землей и свободу участия в широкой экономической жизни государства.

Классовые различия и права крестьянства

Установление крепостного права привело к четкому разделению прав между различными классами. Крепостные были привязаны к земле и не имели практически никаких прав, кроме обязательств перед своими землевладельцами. Этот резкий контраст между крепостным классом и дворянством создал стабильное, но крайне неравное общество. Эта система постепенно определяла роли крестьян, которых можно было продать вместе с землей или заставить работать по воле владельцев. Эти ограничения мобильности и прав подкреплялись государственными законами, которые стремились сохранить существующую сословную структуру, тем самым препятствуя какой-либо значительной социальной или экономической мобильности крестьян.

Роль крестьян как простого экономического актива для землевладельцев создавала зависимость, которая препятствовала развитию индивидуальных прав. Отношения между землевладельцами и крестьянами строились на экономической необходимости: крестьяне обрабатывали землю, чтобы обеспечить процветание землевладельцев, в то время как их собственный экономический рост был сильно ограничен. Эта зависимость способствовала формированию жесткого социального порядка в России XV-XVII веков, когда крестьяне оставались в замкнутом круге бедности и раболепства перед дворянством.

Социальные последствия системы

Хотя крепостное право способствовало поддержанию социальной стабильности правящих классов, оно также привело к возникновению значительных противоречий между различными социальными группами. Неравенство между землевладельцами и крестьянами укоренилось, а ограниченный доступ крестьян к образованию и экономическим возможностям еще больше укрепил их социальный статус. Отсутствие возможности подняться вверх означало, что крестьяне зачастую не могли вырваться из экономического порабощения, создавая зависимость, которая выходила далеко за рамки простого труда. В результате социальная структура была неполноценной, а большинство населения оставалось экономически зависимым и социально застойным.

Сохранение сословной системы и экономической зависимости крестьян подкреплялось также политикой и законами государства. Постоянное расширение дворянского землевладения и ограничение прав крестьянства приводило к тому, что большинство населения оставалось в подчиненном положении, обеспечивая экономическую опору государства и сохраняя власть дворянства. Отсутствие прав и свобод у крестьян создавало ощущение экономической и социальной нестабильности для тех, кто находился внизу иерархии, хотя и обеспечивало стабильную структуру для тех, кто находился наверху.

Упадок крепостного права: Экономические сдвиги при переходе к капитализму

Переход от системы, основанной на принудительном труде, к системе, основанной на свободных рынках, привел к глубоким изменениям в экономических структурах Европы в XV-XVII веках. Упадок феодальной зависимости, особенно в сельском хозяйстве, изменил саму основу национального роста. Со временем все большее внимание к рыночному производству вытеснило традиционные экономические системы, привязанные к земле.

Одним из наиболее значимых результатов этого сдвига стала растущая консолидация богатства и капитала. По мере разрушения манориальных систем землевладельцы стали искать более выгодные и эффективные методы ведения сельского хозяйства. В регионах, где все большее внимание уделялось производительности и торговле, наблюдался быстрый рост коммерческого земледелия, чему способствовали новые сельскохозяйственные методы и технологии. Отмена крепостного права послужила катализатором развития рынков труда, создав резерв наемных рабочих, которые сыграли ключевую роль в развивающихся отраслях.

В этот период также сформировались институты раннего капитализма. Отсутствие традиционных ограничений позволило более динамично инвестировать и внедрять инновации. Во многих случаях бывшие крепостные, получившие свободу, начинали активнее участвовать в местной экономике, стимулируя торговлю и увеличивая общее богатство нации. Эта тенденция была особенно заметна в крупных государствах, где урбанизация набирала обороты в XVI и XVII веках.

Последствия этих экономических изменений были далеко идущими. Во-первых, они позволили усилить специализацию внутри отраслей, что привело к повышению производительности труда. Переход от феодальных повинностей к наемному труду способствовал становлению более рыночной системы, в которой все большее значение приобретали финансовые рынки, торговые пути и банковские системы. Характер производства менялся, и потребность в стабильной и эффективной рабочей силе становилась все более острой, что ускоряло рост городов.

Более поздние этапы истории, такие как создание глобальных торговых сетей в XVIII веке, во многом обязаны постепенному разрушению феодальных систем и росту индивидуальной экономической самостоятельности. Это открыло путь к появлению мощных государств, способных поддерживать такие экспансивные предприятия, и создало предпосылки для полного становления капиталистической экономики.

Переход также выявил новую социальную динамику. В то время как одни бывшие крепостные обрели экономическую независимость, другие столкнулись с суровыми реалиями рынка труда. Особенно это проявилось в сельской местности, где бывшие крестьяне с трудом адаптировались к изменившимся условиям. Несмотря на это, долгосрочные последствия способствовали формированию более подвижной и разнообразной рабочей силы, способной участвовать в капиталистической структуре.

Долгосрочные последствия этого перехода можно наблюдать и сегодня. Формирование современных экономических систем происходило под влиянием упадка традиционных социальных структур, что заложило основу для последующего становления капиталистической практики и доминирования рыночной экономики в последующие века.