- Подстегиваемые изменением политического климата и необходимостью сохранения советского влияния в регионе, обоснования для продолжения военного присутствия в Афганистане становились все более очевидными. Поскольку Советский Союз сталкивался с растущим внутренним и внешним давлением, нарратив интервенции изменился, сделав ее более приемлемой для общественности и политических элит. После примерно 30 лет участия в различных конфликтах эта интервенция была представлена как стратегическая необходимость, несмотря на ее издержки. Общественное мнение, некогда решительно выступавшее против войны, постепенно разделилось, и некоторые слои общества приняли концепцию «справедливой войны» для защиты советских интересов.

- В течение многих лет официальные российские отчеты об интервенции были в основном сосредоточены на оправдании военных действий. В этом повествовании вмешательство позиционировалось как необходимый шаг для поддержки местного правительства против внешних угроз, а Советский Союз изображался как стабилизирующая сила. Однако со временем, особенно после распада Советского Союза, дискурс изменился. Правительство все больше дистанцировалось от агрессивной риторики и перешло к более нейтральной позиции, что отражает более широкие изменения в политической идеологии.

- Параллельно средства массовой информации сыграли решающую роль в переосмыслении конфликта. В 1980-е годы контролируемые Советским Союзом СМИ в основном отражали официальную линию правительства, не оставляя места для альтернативных взглядов. После войны, когда новые поколения стали получать доступ к информации, как отечественные, так и международные СМИ начали ставить под сомнение обоснованность интервенции. Эти вопросы привели к растущему чувству разочарования и, в некоторых кругах, к решительному осуждению войны.

- Влияние на общественное восприятие

- Роль ветеранов в изменении дискуссии об афганском конфликте

- Голоса ветеранов оказывают влияние на формирование дискурса среди политиков и общества в целом. Со временем они превратились из жертв непопулярной войны в активных участников более широкого разговора о военной этике, национальной памяти и ответственности. На различных форумах, включая парламентские сессии, бывшие солдаты делились своими соображениями, призывая законодателей пересмотреть многолетнюю героизацию кампании. Этот сдвиг привел к более широкому признанию идеи о том, что интервенция была не только катастрофической для Афганистана, но и вредной для советских интересов.

- Сравнительный анализ: Афганский конфликт в российском и мировом контекстах

- В мировом масштабе война часто рассматривается через призму чрезмерного военного вмешательства и неудач империализма. Западные страны, в частности, критиковали советское вторжение как неоправданное вмешательство в дела суверенного государства. Длительные человеческие и финансовые потери в результате конфликта были широко осуждены, а гибель людей и экономическая разруха в Афганистане остаются центральными точками глобального недовольства. Более того, участие США и других западных держав в поддержке повстанцев-моджахедов еще больше усложнило картину конфликта, и глобальные дискуссии сосредоточились на роли внешних игроков в его разжигании.

Настало время для тщательной и непредвзятой оценки конфликта, произошедшего на афганской земле. После вывода советских войск несколько десятилетий назад регион пережил значительные политические сдвиги и трансформации, и очевидно, что современное восприятие этого события не соответствует сложности его исторических корней. С годами отношение к этому конфликту продолжает меняться, но его истинная природа остается затуманенной предвзятыми нарративами и отсутствием объективного подхода к его долгосрочным последствиям.

Участие советских войск в Афганистане в 1980-х годах продолжает вызывать споры, причем многие мнения формируются под влиянием политических предубеждений и контекста холодной войны. Несмотря на прошедшее время, этот конфликт рассматривается через призму осуждения и прославления, что оставляет мало места для сбалансированной интерпретации. Сейчас, когда мы вступаем в середину XXI века, крайне важно по-новому взглянуть на эту главу истории, тем более что наследие этой войны продолжает влиять на текущую геополитическую динамику в регионе.

За прошедшие годы изменения в международных отношениях и восприятии Афганистана на местном уровне изменили дискурс вокруг этого конфликта. Военные действия советских войск, подъем боевых групп и роль внешних держав — все это ключевые факторы, которые требуют более пристального изучения. По мере изменения политического климата тенденция к упрощению или очернению при обсуждении этого периода должна быть заменена глубокой, фактологической оценкой. Не только военнослужащие заслуживают признания за свою роль; необходимо также внимательно рассмотреть воздействие на афганское население и долгосрочные последствия для региона.

Сейчас, спустя более 40 лет с начала советской интервенции, мы можем сделать шаг вперед в понимании всего масштаба этого конфликта. Это возможность освободиться от укоренившихся взглядов и работать над более тонким, фактическим пониманием событий, которые сформировали прошлое и продолжают отражаться в сегодняшней борьбе Афганистана.

В последние годы, по мере приближения 30-й годовщины вывода советских войск, заметно возросло официальное признание личных и коллективных тягот, выпавших на долю участников войны. 30-летний юбилей заставил пересмотреть историческое значение кампании, причем некоторые группировки выступали за более сбалансированный взгляд. Представления о том, что конфликт был «трагической необходимостью» или даже «проигранным делом», опровергаются теми, кто утверждает, что советское участие следует рассматривать как часть более широкой геополитической борьбы того времени, отражающей сложность международных отношений в период холодной войны.

Хотя преобладающее мнение остается критическим, постепенно утверждается мысль о том, что афганская операция была не просто военной неудачей. Она все чаще рассматривается как отражение более широкой политической динамики того времени, и теперь Россия ожидает окончательной, более тонкой оценки истинного наследия конфликта. Этот сдвиг в восприятии, который продолжает развиваться, указывает на то, что позиция России в отношении ее роли в Афганистане все еще находится в состоянии колебания и, вероятно, будет продолжать развиваться по мере того, как новые поколения будут формировать свои собственные суждения об этой интервенции.

От первоначального осуждения к постепенному оправданию: Ключевые сдвиги в общественном мнении

Реакция общественности на военную интервенцию в Афганистан со стороны советских войск с течением времени значительно изменилась от первоначального осуждения до постепенного оправдания. На ранних этапах, после вторжения в декабре 1979 года, общественные настроения были в подавляющем большинстве негативными. Советское руководство, как и широкие слои населения, подверглось широкой критике за военное вмешательство, которое было воспринято как превышение полномочий и нарушение международных норм. Решение было встречено со скептицизмом и гневом среди многих советских граждан, особенно среди политических деятелей и интеллигенции. В тот момент в Верховном Совете и среди депутатов шли активные дебаты, ставившие под сомнение обоснованность интервенции. Изначально война рассматривалась как дорогостоящая ошибка, которая могла нанести серьезный ущерб имиджу Советского Союза как внутри страны, так и на международной арене.

Однако по мере того, как конфликт затягивался в 1980-е годы, восприятие стало меняться. К середине 1980-х годов некоторые представители советского истеблишмента стали рассматривать интервенцию как необходимый ответ на международные угрозы и региональную нестабильность. Нарратив изменился, подчеркнув необходимость стабильности в регионе и защиты советских интересов в Центральной Азии. Это изменение тона было поддержано группой политических деятелей, которые все чаще говорили об интервенции как об акте солидарности с Афганистаном, а не как об имперском превышении полномочий. Присутствие советских войск, первоначально критиковавшееся как иностранная оккупация, стало рассматриваться некоторыми как стабилизирующая сила в раздираемой войной стране.

Подстегиваемые изменением политического климата и необходимостью сохранения советского влияния в регионе, обоснования для продолжения военного присутствия в Афганистане становились все более очевидными. Поскольку Советский Союз сталкивался с растущим внутренним и внешним давлением, нарратив интервенции изменился, сделав ее более приемлемой для общественности и политических элит. После примерно 30 лет участия в различных конфликтах эта интервенция была представлена как стратегическая необходимость, несмотря на ее издержки. Общественное мнение, некогда решительно выступавшее против войны, постепенно разделилось, и некоторые слои общества приняли концепцию «справедливой войны» для защиты советских интересов.

С наступлением 1990-х годов и приближением распада Советского Союза оценки военной кампании продолжали меняться. Многие в российском обществе начали пересматривать интервенцию с более критической точки зрения. Одни утверждали, что война была неоправданной, другие — что она была досадным, но неизбежным следствием геополитики времен холодной войны. В этом новом контексте исторические оценки конфликта, особенно его долгосрочных последствий, начали меняться. То, что раньше рассматривалось как явный промах в советской внешней политике, теперь представлялось некоторым как сложная серия действий, конечная ценность которых была полностью понятна только в контексте глобальных политических перестановок.

Правительственные нарративы и репрезентация в СМИ: Формирование коллективной памяти

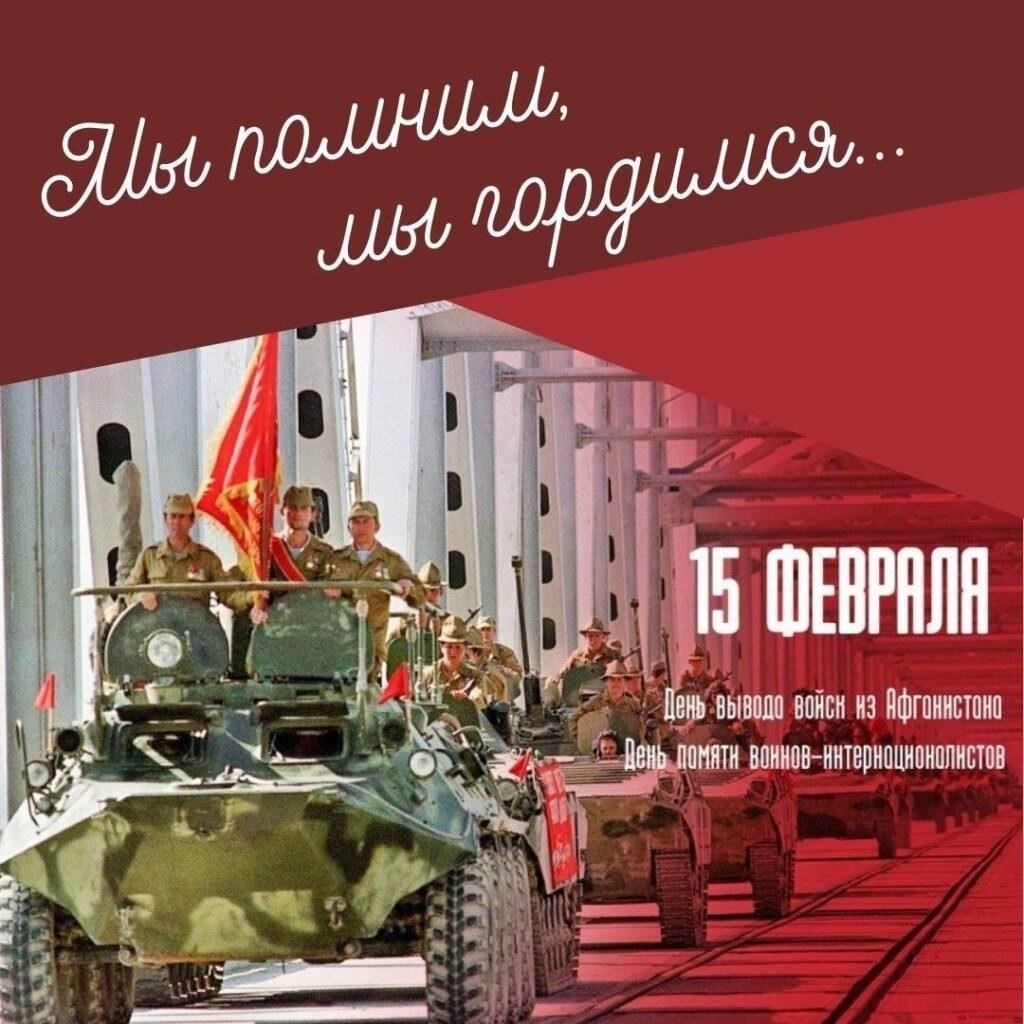

Изображение военных интервенций и конфликтов в правительственных материалах и средствах массовой информации оказывает значительное влияние на общественное восприятие. За последние три десятилетия репрезентация советской интервенции в Центрально-Азиатском регионе претерпела изменения, во многом обусловленные политическими потребностями и социальными переменами. Эти нарративы не только отражают позицию правительства, но и формируют коллективную память, связанную с этим событием. 30-я годовщина вывода войск стала поворотным моментом для оценки отношения к конфликту как в России, так и во всем мире.

В течение многих лет официальные российские отчеты об интервенции были в основном сосредоточены на оправдании военных действий. В этом повествовании вмешательство позиционировалось как необходимый шаг для поддержки местного правительства против внешних угроз, а Советский Союз изображался как стабилизирующая сила. Однако со временем, особенно после распада Советского Союза, дискурс изменился. Правительство все больше дистанцировалось от агрессивной риторики и перешло к более нейтральной позиции, что отражает более широкие изменения в политической идеологии.

Роль СМИ в рефрейминге конфликта

Параллельно средства массовой информации сыграли решающую роль в переосмыслении конфликта. В 1980-е годы контролируемые Советским Союзом СМИ в основном отражали официальную линию правительства, не оставляя места для альтернативных взглядов. После войны, когда новые поколения стали получать доступ к информации, как отечественные, так и международные СМИ начали ставить под сомнение обоснованность интервенции. Эти вопросы привели к растущему чувству разочарования и, в некоторых кругах, к решительному осуждению войны.

Сегодня представление этого конфликта в средствах массовой информации продолжает развиваться. Годовщина окончания конфликта часто вызывает дискуссии о моральных и стратегических последствиях интервенции. Российские СМИ представляют различные точки зрения: от рассмотрения интервенции как необходимой меры в нестабильном регионе до акцентирования внимания на человеческих жертвах и долгосрочных социальных последствиях войны. Такое разнообразие взглядов способствовало формированию более сложной и многоуровневой общественной памяти.

Влияние на общественное восприятие

За последние 30 лет общественное восприятие интервенции изменилось с оправдания на более тонкое понимание. Проведенные за эти годы исследования и опросы показывают, что значительная часть населения по-прежнему воспринимает интервенцию как необходимую акцию, хотя и с растущим признанием ее негативных последствий. Это эволюционирующее мнение отражает постепенное изменение коллективной памяти по мере того, как люди, особенно молодые поколения, узнают о конфликте из разных источников.

Продолжающийся диалог вокруг интервенции продолжает отражать более широкие вопросы о военном участии и его оправдании. По мере приближения к новым вехам роль правительственных нарративов и средств массовой информации в формировании коллективной памяти остается крайне важной для понимания долгосрочных последствий столь значительного события в новейшей истории.

Роль ветеранов в изменении дискуссии об афганском конфликте

Ветераны советской военной кампании в Афганистане сыграли решающую роль в изменении национальной дискуссии вокруг этого конфликта. Их опыт, полученный из первых рук, и уникальные взгляды бросили вызов давно устоявшимся представлениям и внесли значительный вклад в изменение общественного восприятия. На протяжении десятилетий эти ветераны перевели дискуссию из плоскости политической пропаганды в плоскость более тонкого и критического анализа военного участия в Афганистане.

Оспаривание официального нарратива

Влияние на политический и общественный дискурс

Голоса ветеранов оказывают влияние на формирование дискурса среди политиков и общества в целом. Со временем они превратились из жертв непопулярной войны в активных участников более широкого разговора о военной этике, национальной памяти и ответственности. На различных форумах, включая парламентские сессии, бывшие солдаты делились своими соображениями, призывая законодателей пересмотреть многолетнюю героизацию кампании. Этот сдвиг привел к более широкому признанию идеи о том, что интервенция была не только катастрофической для Афганистана, но и вредной для советских интересов.

По мере приближения 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана роль ветеранов в этой дискуссии становилась все более заметной. Их опыт стал важным контраргументом официальной информации и подтолкнул к переоценке значения войны. Этот диалог продолжает оказывать влияние на текущие дискуссии о военном участии и внешней политике, делая голоса ветеранов незаменимыми в процессе понимания и переоценки прошлого.

Сравнительный анализ: Афганский конфликт в российском и мировом контекстах

Вмешательство советских войск в Афганистан с 1979 по 1989 год, как часть стратегических целей Советского Союза, значительно контрастирует с мировым восприятием этого конфликта. В то время как российский анализ часто фокусируется на внутренней динамике Советского Союза и его политических мотивах, мировые интерпретации, как правило, подчеркивают более широкое влияние конфликта на международные отношения и его роль в контексте холодной войны.

В российских оценках обычно подчеркивается необходимость вмешательства в связи с ощущаемой угрозой со стороны поддерживаемых Западом повстанцев и желанием сохранить влияние в регионе. Для России это военное вмешательство рассматривалось как часть более широкой стратегии по защите советских интересов и предотвращению распространения исламского экстремизма в Центральной Азии. Однако, несмотря на эти обоснования, интервенция привела к значительным потерям: за время десятилетней операции погибло около 15 000 советских солдат.

В мировом масштабе война часто рассматривается через призму чрезмерного военного вмешательства и неудач империализма. Западные страны, в частности, критиковали советское вторжение как неоправданное вмешательство в дела суверенного государства. Длительные человеческие и финансовые потери в результате конфликта были широко осуждены, а гибель людей и экономическая разруха в Афганистане остаются центральными точками глобального недовольства. Более того, участие США и других западных держав в поддержке повстанцев-моджахедов еще больше усложнило картину конфликта, и глобальные дискуссии сосредоточились на роли внешних игроков в его разжигании.

Ключевыми аспектами глобальной критики являются разрушительное воздействие на мирное население Афганистана, крах общественных структур и перемещение миллионов людей. Эти факторы часто обсуждаются в контрасте с относительно ограниченными долгосрочными стратегическими выгодами для России. Советские войска боролись с партизанской тактикой и труднопроходимой местностью, что привело к несостоятельной военной ситуации, которая в конечном итоге привела к выводу советских войск в 1989 году.

Российская точка зрения: Подчеркивает необходимость вмешательства из-за региональной нестабильности и страха перед более широкой исламской угрозой.

Глобальная критика: Рассматривает вторжение как империалистический шаг, подчеркивая человеческие жертвы и неспособность достичь стратегических целей.

Долгосрочные последствия: Внутренние проблемы России, включая политические потрясения и экономические трудности, контрастируют с продолжающейся нестабильностью и страданиями Афганистана после ухода советских войск.